This is a list of articles about biology. If you want to see my real blogs please go to: http://www.0nothing1.blogspot.com/ it's in Russian, and: http://www.0dirtypurple1.blogspot.com/ it's in English -- some of my posts on Facebook. Это список статей о биологии. Если вы хотите увидеть мои настоящие блоги, перейдите к ссылкам выше.

четверг, 1 декабря 2011 г.

Lynn Margulis 1938-2011 "Gaia Is A Tough Bitch"

Jerry Coyne

Professor, Department of Ecology and Evolution, University of Chicago; author, Why Evolution is True

Lynn Margulis did indeed have a clever—and correct—idea that revolutionized our view of how life evolved, but later became a victim of the Big Idea Syndrome, thinking that because she was right about organelles, she was right about everything else. That led her to make repeated and completely unfounded attacks on evolutionary biology in the last decade, embarrassing herself with her pronouncements. Her legacy is a good one, but not unmixed.

Rereading her chapter "Gaia is a Tough Bitch" only reinforces my opinion about her misguided criticisms of neo-Darwinian evolution and her unwarranted antipathy toward population genetics. Not only did she fail to comprehend how population genetics has advanced our understanding of nature—the effects of inbreeding and of genetic drift are two such advances—but her views on speciation, a field in which I've worked for three decades, are simply wrong.

Margulis's idea that new species originate from symbiosis has no empirical support. When we try to understand the genetic underpinnings of new species, we find that, with the exception of polyploidy in plants, it always maps to changes in the DNA. That is, the splitting of lineages, like evolution within a lineage itself, is almost always the result of gradual, gene-by-gene change. We have no evidence that symbiosis has been responsible for even a single case of speciation.

All of us should honor Margulis's real contributions to biology: her recognition and working out of earlier suggestions that some cellular organelles were acquired by symbiosis, and that the ancestors of these organelles were bacteria. This was a tremendous advance, achieved in the teeth of substantial doubt. Sadly, Margulis's success in the face of such criticism seems to have made her stubborn and dogmatic about her other biological views. And, even sadder, those theories were often wrong. She strongly denied, for example, that AIDS was caused by the HIV virus, or that the HIV virus even existed. AIDS, she maintained, was simply syphilis, with the spirochete rendered undetectable because it formed a symbiosis with human cells. How does one balance her positive contributions against such a deadly form of denialism?

We should always honor those scientists who have advanced our understanding of nature in ways as profound as Margulis. But let us also remember that being right about one big matter does not render us immune to error in other matters, and that scientific fame does not give us a free pass for all of our ideas.

--------------------------------------------------------------------------------

LYNN MARGULIS was Distinguished University Professor in the Department of Geology at the University of Massachusetts, Amherst. She was the author of Symbiotic Planet, The Origin of Eukaryotic Cells, Early Life, and Symbiosis in Cell Evolution. She was also the coauthor, with Karlene V. Schwartz, of Five Kingdoms: An Illustrated Guide to the Phyla of Life on Earth and with Dorion Sagan of Acquiring Genomes, Microcosmos, Origins Of Sex, and Mystery Dance.

--------------------------------------------------------------------------------

Lynn Margulis 1938-2011

"Gaia Is A Tough Bitch"

From The Third Culture: Beyond the Scientific Revolution

Edge Online Edition

Amazon | B&N

Richard Dawkins: I greatly admire Lynn Margulis's sheer courage and stamina in sticking by the endosymbiosis theory, and carrying it through from being an unorthodoxy to an orthodoxy. I'm referring to the theory that the eukaryotic cell is a symbiotic union of primitive prokaryotic cells. This is one of the great achievements of twentieth-century evolutionary biology, and I greatly admire her for it.

[LYNN MARGULIS]: At any fine museum of natural history — say, in New York, Cleveland, or Paris — the visitor will find a hall of ancient life, a display of evolution that begins with the trilobite fossils and passes by giant nautiloids, dinosaurs, cave bears, and other extinct animals fascinating to children. Evolutionists have been preoccupied with the history of animal life in the last five hundred million years. But we now know that life itself evolved much earlier than that. The fossil record begins nearly four thousand million years ago! Until the 1960s, scientists ignored fossil evidence for the evolution of life, because it was uninterpretable.

I work in evolutionary biology, but with cells and microorganisms. Richard Dawkins, John Maynard Smith, George Williams, Richard Lewontin, Niles Eldredge, and Stephen Jay Gould all come out of the zoological tradition, which suggests to me that, in the words of our colleague Simon Robson, they deal with a data set some three billion years out of date. Eldredge and Gould and their many colleagues tend to codify an incredible ignorance of where the real action is in evolution, as they limit the domain of interest to animals — including, of course, people. All very interesting, but animals are very tardy on the evolutionary scene, and they give us little real insight into the major sources of evolution's creativity. It's as if you wrote a four-volume tome supposedly on world history but beginning in the year 1800 at Fort Dearborn and the founding of Chicago. You might be entirely correct about the nineteenth-century transformation of Fort Dearborn into a thriving lakeside metropolis, but it would hardly be world history.

"codifying ignorance" I refer in part to the fact that they miss four out of the five kingdoms of life. Animals are only one of these kingdoms. They miss bacteria, protoctista, fungi, and plants. They take a small and interesting chapter in the book of evolution and extrapolate it into the entire encyclopedia of life. Skewed and limited in their perspective, they are not wrong so much as grossly uninformed.

Of what are they ignorant? Chemistry, primarily, because the language of evolutionary biology is the language of chemistry, and most of them ignore chemistry. I don't want to lump them all together, because, first of all, Gould and Eldredge have found out very clearly that gradual evolutionary changes through time, expected by Darwin to be documented in the fossil record, are not the way it happened. Fossil morphologies persist for long periods of time, and after stasis, discontinuities are observed. I don't think these observations are even debatable. John Maynard Smith, an engineer by training, knows much of his biology secondhand. He seldom deals with live organisms. He computes and he reads. I suspect that it's very hard for him to have insight into any group of organisms when he does not deal with them directly. Biologists, especially, need direct sensory communication with the live beings they study and about which they write.

Reconstructing evolutionary history through fossils — paleontology — is a valid approach, in my opinion, but paleontologists must work simultaneously with modern-counterpart organisms and with "neontologists" — that is, biologists. Gould, Eldredge, and Lewontin have made very valuable contributions. But the Dawkins-Williams-Maynard Smith tradition emerges from a history that I doubt they see in its Anglophone social context. Darwin claimed that populations of organisms change gradually through time as their members are weeded out,...

"codifying ignorance" I refer in part to the fact that they miss four out of the five kingdoms of life. Animals are only one of these kingdoms. They miss bacteria, protoctista, fungi, and plants. They take a small and interesting chapter in the book of evolution and extrapolate it into the entire encyclopedia of life. Skewed and limited in their perspective, they are not wrong so much as grossly uninformed.

Of what are they ignorant? Chemistry, primarily, because the language of evolutionary biology is the language of chemistry, and most of them ignore chemistry. I don't want to lump them all together, because, first of all, Gould and Eldredge have found out very clearly that gradual evolutionary changes through time, expected by Darwin to be documented in the fossil record, are not the way it happened. Fossil morphologies persist for long periods of time, and after stasis, discontinuities are observed. I don't think these observations are even debatable. John Maynard Smith, an engineer by training, knows much of his biology secondhand. He seldom deals with live organisms. He computes and he reads. I suspect that it's very hard for him to have insight into any group of organisms when he does not deal with them directly. Biologists, especially, need direct sensory communication with the live beings they study and about which they write.

Reconstructing evolutionary history through fossils — paleontology — is a valid approach, in my opinion, but paleontologists must work simultaneously with modern-counterpart organisms and with "neontologists" — that is, biologists. Gould, Eldredge, and Lewontin have made very valuable contributions. But the Dawkins-Williams-Maynard Smith tradition emerges from a history that I doubt they see in its Anglophone social context. Darwin claimed that populations of organisms change gradually through time as their members are weeded out, which is his basic idea of evolution through natural selection. Mendel, who developed the rules for genetic traits passing from one generation to another, made it very clear that while those traits reassort, they don't change over time. A white flower mated to a red flower has pink offspring, and if that pink flower is crossed with another pink flower the offspring that result are just as red or just as white or just as pink as the original parent or grandparent. Species of organisms, Mendel insisted, don't change through time. The mixture or blending that produced the pink is superficial. The genes are simply shuffled around to come out in different combinations, but those same combinations generate exactly the same types. Mendel's observations are incontrovertible.

So J.B.S. Haldane, without a doubt a brilliant person, and R.A. Fisher, a mathematician, generated an entire school of English-speaking evolutionists, as they developed the neo- Darwinist population-genetic analysis to reconcile two unreconcilable views: Darwin's evolutionary view with Mendel's pragmatic, anti-evolutionary concept. They invented a language of population genetics in the 1920s to 1950s called neo-Darwinism, to rationalize these two fields. They mathematized their work and began to believe in it, spreading the word widely in Great Britain, the United States, and beyond. France and other countries resisted neo-Darwinism, but some Japanese and other investigators joined in the "explanation" activity.

Both Dawkins and Lewontin, who consider themselves far apart from each other in many respects, belong to this tradition. Lewontin visited an economics class at the University of Massachusetts a few years ago to talk to the students. In a kind of neo-Darwinian jockeying, he said that evolutionary changes are due to the Fisher-Haldane mechanisms: mutation, emigration, immigration, and the like. At the end of the hour, he said that none of the consequences of the details of his analysis had been shown empirically. His elaborate cost-benefit mathematical treatment was devoid of chemistry and biology. I asked him why, if none of it could be shown experimentally or in the field, he was so wedded to presenting a cost-benefit explanation derived from phony human social-economic "theory." Why, when he himself was pointing to serious flaws related to the fundamental assumptions, did he want to teach this nonsense? His response was that there were two reasons: the first was "P.E." "P.E.?," I asked. "What is P.E.? Population explosion? Punctuated equilibrium? Physical education?" "No," he replied, "P.E. is `physics envy,'" which is a syndrome in which scientists in other disciplines yearn for the mathematically explicit models of physics. His second reason was even more insidious: if he didn't couch his studies in the neo- Darwinist thought style (archaic and totally inappropriate language, in my opinion), he wouldn't be able to obtain grant money that was set up to support this kind of work.

The neo-Darwinist population-genetics tradition is reminiscent of phrenology, I think, and is a kind of science that can expect exactly the same fate. It will look ridiculous in retrospect, because it is ridiculous. I've always felt that way, even as a more-than-adequate student of population genetics with a superb teacher — James F. Crow, at the University of Wisconsin, Madison. At the very end of the semester, the last week was spent on discussing the actual observational and experimental studies related to the models, but none of the outcomes of the experiments matched the theory.

I've been critical of mathematical neo-Darwinism for years; it never made much sense to me. We were all told that random mutations — most of which are known to be deleterious — are the main cause of evolutionary change. I remember waking up one day with an epiphanous revelation: I am not a neo-Darwinist! It recalled an earlier experience, when I realized that I wasn't a humanistic Jew.

Although I greatly admire Darwin's contributions and agree with most of his theoretical analysis and I am a Darwinist, I am not a neo-Darwinist. One of Darwin's major insights is the recognition that all organisms are related by common ancestry. Today direct evidence for common ancestry — genetic, chemical, and otherwise — is overwhelming. Populations of organisms grow and reproduce at rates that are not sustainable in the real world, and therefore many more die or fail to reproduce than actually complete their life histories. The fact that all the organisms that are born or hatched or budded off do not and cannot possibly survive is natural selection. Observable inherited variation appears in all organisms that are hatched, born, budded off, or produced by division, and some variants do outgrow and outreproduce others. These are the tenets of Darwinian evolution and natural selection. All thinking scientists are in complete agreement with these basic ideas, since they're supported by vast amounts of evidence.

Neo-Darwinism is an attempt to reconcile Mendelian genetics, which says that organisms do not change with time, with Darwinism, which claims they do. It's a rationalization that fuses two somewhat flawed traditions in a mathematical way, and that is the beginning of the end. Neo Darwinist formality uses an arithmetic and an algebra that is inappropriate for biology. The language of life is not ordinary arithmetic and algebra; the language of life is chemistry. The practicing neo-Darwinists lack relevant knowledge in, for example, microbiology, cell biology, biochemistry, molecular biology, and cytoplasmic genetics. They avoid biochemical cytology and microbial ecology. This is comparable to attempting a critical analysis of Shakespeare's Elizabethan phraseology and idiomatic expression in Chinese, while ignoring the relevance of the English language!

The neo-Darwinists say that variation originates from random mutation, defining mutation as any genetic change. By randomness they mean that characters appear randomly in offspring with respect to selection: if an animal needs a tail, it doesn't develop this tail because it needs it; rather, the animal randomly develops all sorts of changes and those with tails survive to produce more offspring. H.J. Muller, in the 1920s, discovered that not only do X rays increase the fruit-fly mutation rate, but even if fruit flies are isolated completely from X rays, solar radiation, and other environmental perturbation, a spontaneous mutation rate can be measured. Inherited variants do appear spontaneously; they have nothing to do with whether or not they're good for the organism in which they appear. Mutation was then touted as the source of variation- -that upon which natural selection acted — and the neo-Darwinian theory was declared complete. The science remaining required filling in the gaps in a "theory" with very few holes.

From many experiments, it is known that if mutagens like X rays or certain chemicals are presented to fruit flies, sick and dead flies result. No new species of fly appears — that is the real rub. Everyone agrees that such mutagens produce inherited variation. Everyone agrees that natural selection acts on this variation. The question is, From where comes the useful variation upon which selection acts? This problem has not yet been solved. But I claim that most significant inherited variation comes from mergers — from what the Russians, especially Konstantin S. Mereschkovsky, called symbiogenesis and the American Ivan Emanuel Wallin called symbionticism. Wallin meant by the term the incorporation of microbial genetic systems into progenitors of animal or plant cells. The new genetic system — a merger between microbe and animal cell or microbe and plant cell — is really different from the ancestral cell that lacks the microbe. Analogous to improvements in computer technology, instead of starting from scratch to make all new modules again, the symbiosis idea is an interfacing of preexisting modules. Mergers result in the emergence of new and more complex beings. I doubt new species form just from random mutation.

Symbiosis is a physical association between organisms, the living together of organisms of different species in the same place at the same time. My work in symbiosis comes out of cytoplasmic genetic systems. We were all taught that the genes were in the nucleus and that the nucleus is the central control of the cell. Early in my study of genetics, I became aware that other genetic systems with different inheritance patterns exist. From the beginning, I was curious about these unruly genes that weren't in the nucleus. The most famous of them was a cytoplasmic gene called "killer," which, in the protist Paramecium aurelia, followed certain rules of inheritance. The killer gene, after twenty years of intense work and shifting paradigmatic ideas, turns out to be in a virus inside a symbiotic bacterium. Nearly all extranuclear genes are derived from bacteria or other sorts of microbes. In the search for what genes outside the nucleus really are, I became more and more aware that they're cohabiting entities, live beings. Live small cells reside inside the larger cells. Understanding that led me and others to study modern symbioses.

Symbiosis has nothing to do with cost or benefit. The benefit/cost people have perverted the science with invidious economic analogies. The contention is not over modern symbioses, simply the living together of unlike organisms, but over whether "symbiogenesis" — long-term symbioses that lead to new forms of life — has occurred and is still occurring. The importance of symbiogenesis as a major source of evolutionary change is what is debated. I contend that symbiogenesis is the result of long-term living together — staying together, especially involving microbes- -and that it's the major evolutionary innovator in all lineages of larger nonbacterial organisms.

In 1966, I wrote a paper on symbiogenesis called "The Origin of Mitosing [Eukaryotic] Cells," dealing with the origin of all cells except bacteria. (The origin of bacterial cells is the origin of life itself.) The paper was rejected by about fifteen scientific journals, because it was flawed; also, it was too new and nobody could evaluate it. Finally, James F. Danielli, the editor of The Journal of Theoretical Biology, accepted it and encouraged me. At the time, I was an absolute nobody, and, what was unheard of, this paper received eight hundred reprint requests. Later, at Boston University, it won an award for the year's best faculty publication. I was only an instructor at the time, so my Biology Department colleagues reacted to the commotion and threw a party. But it was more of "Isn't this cute," or "It's so abstruse that I don't understand it, but others think it worthy of attention." Even today most scientists still don't take symbiosis seriously as an evolutionary mechanism. If they were to take symbiogenesis seriously, they'd have to change their behavior. The only way behavior changes in science is that certain people die and differently behaving people take their places.

Next, expanding the journal article, after ten years of research and six weeks of intense writing, I produced a book called The Origin of Eukaryotic Cells. Even under contract, it was rejected by Academic Press. Finally, in 1970, the revised and improved work was published by Yale University Press. Now called Symbiosis in Cell Evolution, the most recent version of the statement is in a second — really a third — edition. Published by W.H. Freeman in 1993, that book is my life's work. It details the role of symbiosis in the evolution of cells, which leads directly to the origin of mitotic cell division and meiotic sexuality. My major thrust is how different bacteria form consortia that, under ecological pressures, associate and undergo metabolic and genetic change such that their tightly integrated communities result in individuality at a more complex level of organization. The case in point is the origin of nucleated (protoctist, animal, fungal, and plant) cells from bacteria.

While Gould and the others tend to believe that species only diverge from one another, I claim that — more important in generation of variation — species form new composite entities by fusion and merger. Symbiogenesis is an extremely important mechanism of evolution. Symbiogenesis analysis impacts on developmental biology, on taxonomy and systematics, and on cell biology; it hits some thirty subfields of biology, and even geology. Symbiogenesis has many implications, which is part of the reason it is controversial. Most people don't like to hear that what they have been doing all these years is barking up the wrong tree.

My argument is radical only to the extent that it inspires scientists to change their status quo about many issues. To take seriously our Five Kingdoms concept (the book by Karlene V. Schwartz and me is based on work by Robert H. Whittaker and Herbert F. Copeland) a school or a publisher would have to change its catalog. A supplier has to relabel all its drawers and cabinets. Departments must reorganize their budget items, and NASA, the National Science Foundation, and various museums have to change staff titles and program-planning committees. The change from "plants versus animals" to the five kingdoms (bacteria, protoctista, animals, fungi, and plants) has such a profound implication for every aspect of biology as a social activity that resistance to accept it abounds. Scientists and those who pay them have to dismiss or ignore this potential reorganization because accepting the shifting boundaries and new alliances is strange and costly. It is far easier to stay with obsolete intellectual categories.

For more than a billion years, the only life on this planet consisted of bacterial cells, which, lacking nuclei, are called prokaryotes, or prokaryotic cells. They looked very much alike, and from the human-centered vantage point seem boring. However, bacteria are the source of reproduction, photosynthesis, movement — indeed, all interesting features of life except perhaps speech! They're still with us in large diversity and numbers. They still rule Earth. At some point, a new more complex kind of cell appeared on the scene, the eukaryotic cell, of which plant and animal bodies are composed. These cells contain certain organelles, including nuclei. Eukaryotic cells with an individuated nucleus are the building blocks of all familiar large forms of life. How did that evolution revolution occur? How did the eukaryotic cell appear? Probably it was an invasion of predators, at the outset. It may have started when one sort of squirming bacterium invaded another — seeking food, of course. But certain invasions evolved into truces; associations once ferocious became benign. When swimming bacterial would-be invaders took up residence inside their sluggish hosts, this joining of forces created a new whole that was, in effect, far greater than the sum of its parts: faster swimmers capable of moving large numbers of genes evolved. Some of these newcomers were uniquely competent in the evolutionary struggle. Further bacterial associations were added on, as the modern cell evolved.

One kind of evidence in favor of symbiogenesis in cell origins is mitochondria, the organelles inside most eukaryotic cells, which have their own separate DNA. In addition to the nuclear DNA, which is the human genome, each of us also has mitochondrial DNA. Our mitochondria, a completely different lineage, are inherited only from our mothers. None of our mitochondrial DNA comes from our fathers. Thus, in every fungus, animal, or plant (and in most protoctists), at least two distinct genealogies exist side by side. That, in itself, is a clue that at some point these organelles were distinct microorganisms that joined forces.

David Luck and John Hall, research geneticists at Rockefeller University, recently made an astounding discovery that I more or less predicted twenty-five years ago. They demonstrated by well-developed techniques something they were not even seeking: a peculiar DNA — outside the nucleus of the cell, outside the chloroplast, and outside the mitochondria. This extranuclear DNA, these genes outside the nucleus, can be interpreted as remnants of ancient, invasive, squirming bacteria whose aggressive association presaged the merger.

If their discovery is correct — and at least three teams of researchers have disputed it — then the nonnuclear genetic system Hall and Luck revealed in green algae may represent the stripped-down remnants of bacteria inside all of us. The growth, reproduction, and communication of these moving, alliance-forming bacteria become isomorphic with our thought, with our happiness, our sensitivities and stimulations. If mine is a correct view, it organizes a great deal of knowledge. There are unambiguous ways of testing the main points. The implication is that we are literally inhabited by highly motile remnants of an ancient bacterial type that have become, in every sense, a part of ourselves. These thriving partial beings represent the physical basis of anima: soul, life, locomotion; an advocation of materialism in the crassest sense of the word. Put it this way: a purified chemical is prepared from brain and added to another purified chemical. These two chemicals — two different kinds of motile proteins — together crawl away, they locomote. They move all by themselves. Biochemists and cell biologists can show us the minimal common denominator of movement, locomotion. Anima. Soul. These moving proteins I interpret as the remains of the swimming bacteria incorporated by beings who became our ancestors as they became us.

The minimal-movement system is so physically and chemically characterizable that complete consensus exists that "motility proteins" are composed of typical carbon-hydrogen bonds, and so forth. All the details are agreed upon by cell biologists and biochemists. But I think an understanding of the extent to which the evolutionary origin involved symbiogenesis must be acknowledged. Such acknowledgment will lead to new awareness of the physical basis of thought. Thought and behavior in people are rendered far less mysterious when we realize that choice and sensitivity are already exquisitely developed in the microbial cells that became our ancestors. Even philosophers will be inspired to learn about motility proteins. Scientists and nonscientists will be motivated to learn enough chemistry, microbiology, evolutionary biology, and paleontology to understand the relevance of these fields to the deep questions they pose.

My primary work has always been in cell evolution, yet for a long time I've been associated with James Lovelock and his Gaia hypothesis. In the early seventies, I was trying to align bacteria by their metabolic pathways. I noticed that all kinds of bacteria produced gases. Oxygen, hydrogen sulfide, carbon dioxide, nitrogen, ammonia — more than thirty different gases are given off by the bacteria whose evolutionary history I was keen to reconstruct. Why did every scientist I asked believe that atmospheric oxygen was a biological product but the other atmospheric gases — nitrogen, methane, sulfur, and so on — were not? "Go talk to Lovelock," at least four different scientists suggested. Lovelock believed that the gases in the atmosphere were biological. He had, by this time, a very good idea of which live organisms were probably "breathing out" the gases in question. These gases were far too abundant in the atmosphere to be formed by chemical and physical processes alone. He argued that the atmosphere was a physiological and not just a chemical system.

The Gaia hypothesis states that the temperature of the planet, the oxidation state and other chemistry of all of the gases of the lower atmosphere (except helium, argon, and other nonreactive ones) are produced and maintained by the sum of life. We explored how this could be. How could the temperature of the planet be regulated by living beings? How could the atmospheric gas composition — the 20-percent oxygen and the one to two parts per million methane, for example — be actively maintained by living matter?

It took me days of conversation even to begin to understand Lovelock's thinking. My first response, just like that of the neo-Darwinists, was "business as usual." I would say, "Oh, you mean that organisms adapt to their environment." He would respond, very sweetly, "No, I don't mean that." Lovelock kept telling me what he really meant, and it was hard for me to listen. Since his was a new idea, he hadn't yet developed an appropriate vocabulary. Perhaps I helped him work out his explanations, but I did very little else.

The Gaia hypothesis is a biological idea, but it's not human-centered. Those who want Gaia to be an Earth goddess for a cuddly, furry human environment find no solace in it. They tend to be critical or to misunderstand. They can buy into the theory only by misinterpreting it. Some critics are worried that the Gaia hypothesis says the environment will respond to any insults done to it and the natural systems will take care of the problems. This, they maintain, gives industries a license to pollute. Yes, Gaia will take care of itself; yes, environmental excesses will be ameliorated, but it's likely that such restoration of the environment will occur in a world devoid of people.

Lovelock would say that Earth is an organism. I disagree with this phraseology. No organism eats its own waste. I prefer to say that Earth is an ecosystem, one continuous enormous ecosystem composed of many component ecosystems. Lovelock's position is to let the people believe that Earth is an organism, because if they think it is just a pile of rocks they kick it, ignore it, and mistreat it. If they think Earth is an organism, they'll tend to treat it with respect. To me, this is a helpful cop-out, not science. Yet I do agree with Lovelock when he claims that most of the things scientists do are not science either. And I realize that by taking the stance he does he is more effective than I am in communicating Gaian ideas.

If science doesn't fit in with the cultural milieu, people dismiss science, they never reject their cultural milieu! If we are involved in science of which some aspects are not commensurate with the cultural milieu, then we are told that our science is flawed. I suspect that all people have cultural concepts into which science must fit. Although I try to recognize these biases in myself, I'm sure I cannot entirely avoid them. I try to focus on the direct observational aspects of science.

Gaia is a tough bitch — a system that has worked for over three billion years without people. This planet's surface and its atmosphere and environment will continue to evolve long after people and prejudice are gone.

воскресенье, 4 сентября 2011 г.

Остановившийся на полпути

После просмотра не отпускает вопрос: если человекообразные настолько развиты, то отчего живут как [прочие] обезьяны. Если для выживания такие способности им не нужны, каким образом они появились в ходе эволюции? Тогда, получается, естественный отбор за это не в ответе. Вот в свежей статье Е.Кунин пишет, что у эволюции генома можно обнаружить некие законы, и что они обходятся без отбора. Может, с эволюцией интеллекта происходит похожая штука. Кроме того, способности врановых и попугаев очень высоки, почти на уровне шимпанзе – а эволюционная история совсем иная и мозгов совсем ничего.

Фильм давнишний, 1993 года. С тех пор Канзи возмужал, а исследователи заметно постарели… Канзи стал отцом. Зовут малыша Тико и 1-го июня сего года ему исполнился год. Ему уже дают играть с iPad. Чтобы привыкал – впереди много занятий.

В мозгу человека нашли "животную" зону

Специалисты работали с добровольцами, страдающими эпилепсией, которым необходимо хирургическое лечение. Ученые имели возможность напрямую подсоединить электроды к мозгу испытуемых и измерять активность отдельных нейронов. Людям показывали изображения различных объектов и оценивали, как реагируют на них те или иные нервные клетки.

Оказалось, что определенные нейроны в правой части зоны, называемой миндалевидным телом, активно реагируют, когда человек видит изображения любых животных независимо от размера. У людей эта зона участвует в формировании положительных и отрицательных эмоций (например, страха и удовольствия).

Ученые полагают, что столь отчетливый ответ на изображения животных именно в нейронах миндалевидного тела сформировался в ходе эволюции, когда далеким предкам человека (и других животных) необходимо было быстро распознавать в окружающей природе как хищников, так и потенциальных жертв.

Ранее другой коллектив ученых обнаружил в мозгу человека особые нейроны, реагирующие на изображения конкретных персонажей или известных архитектурных памятников. Более того, исследователи выяснили, что за узнавание каждого такого объекта отвечает индивидуальная нервная клетка.

Ссылки по теме - Humans hardwired to tune into animals - ABC Science, 30.08.2011

понедельник, 8 августа 2011 г.

Epigenetic 'Memory' Key to Nature Versus Nurture

Added: Monday, 25 July 2011 at 2:15 AM

ScienceDaily (July 25, 2011) — Researchers at the John Innes Centre have made a discovery, reported this evening (24 July) in Nature, that explains how an organism can create a biological memory of some variable condition, such as quality of nutrition or temperature. The discovery explains the mechanism of this memory -- a sort of biological switch -- and how it can also be inherited by offspring.

ScienceDaily (July 25, 2011) — Researchers at the John Innes Centre have made a discovery, reported this evening (24 July) in Nature, that explains how an organism can create a biological memory of some variable condition, such as quality of nutrition or temperature. The discovery explains the mechanism of this memory -- a sort of biological switch -- and how it can also be inherited by offspring.

The work was led by Professor Martin Howard and Professor Caroline Dean at the John Innes Centre.

Professor Dean said: "There are quite a few examples that we now know of where the activity of genes can be affected in the long term by environmental factors. And in some cases the environment of an individual can actually affect the biology or physiology of their offspring but there is no change to the genome sequence."

For example, some studies have shown that in families where there was a severe food shortage in the grandparents' generation, the children and grandchildren have a greater risk of cardiovascular disease and diabetes, which could be explained by epigenetic memory. But until now there hasn't been a clear mechanism to explain how individuals could develop a "memory" of a variable factor, such as nutrition.

The team used the example of how plants "remember" the length of the cold winter period in order to exquisitely time flowering so that pollination, development, seed dispersal and germination can all happen at the appropriate time.

Professor Howard said: "We already knew quite a lot about the genes involved in flowering and it was clear that something goes on in winter that affects the timing of flowering, according to the length of the cold period."

Using a combination of mathematical modelling and experimental analysis the team has uncovered the system by which a key gene called FLC is either completely off or completely on in any one cell and also later in its progeny. They found that the longer the cold period, the higher the proportion of cells that have FLC stably flipped to the off position. This delays flowering and is down to a phenomenon known as epigenetic memory.

Epigenetic memory comes in various guises, but one important form involves histones -- the proteins around which DNA is wrapped. Particular chemical modifications can be attached to histones and these modifications can then affect the expression of nearby genes, turning them on or off. These modifications can be inherited by daughter cells, when the cells divide, and if they occur in the cells that form gametes (e.g. sperm in mammals or pollen in plants) then they can also pass on to offspring.

Together with Dr Andrew Angel (also at the John Innes Centre), Professor Howard produced a mathematical model of the FLC system. The model predicted that inside each individual cell, the FLC gene should be either completely activated or completely silenced, with the fraction of cells switching to the silenced state increasing with longer periods of cold.

To provide experimental evidence to back up the model, Dr Jie Song in Prof. Dean's group used a technique where any cell that had the FLC gene switched on, showed up blue under a microscope. From her observations, it was clear that cells were either completely switched or not switched at all, in agreement with the theory.

Dr Song also showed that the histone proteins near the FLC gene were modified during the cold period, in such a way that would account for the switching off of the gene.

Funding for the project came from BBSRC, the European Research Council, and The Royal Society.

Professor Douglas Kell, Chief Executive, BBSRC said: "This work not only gives us insight into a phenomenon that is crucial for future food security -- the timing of flowering according to climate variation -- but it uncovers an important mechanism that is at play right across biology. This is a great example of where the research that BBSRC funds can provide not only a focus on real life problems, but also a grounding in the fundamental tenets of biology that will underpin the future of the field. It also demonstrates the value of multidisciplinary working at the interface between biology, physics and mathematics."

Science News

воскресенье, 17 июля 2011 г.

Выжить — это убийственно дорого

Способен ли все-таки прогресс дать обещанное счастье всему человечеству? Когда был более прав философ Жан-Жак Руссо — веря в усовершенствование человека или выражая свой знаменитый скептицизм по этому же поводу? И возможна ли вообще справедливость, если удобное проживание на планете Земля становится все дороже и оказывается не по карману миллиардам людей и десяткам стран? Такие большие вопросы ставят перед нами крошечные бактерии, бросающие вызов могучим антибиотикам (Подробнее читай: «Микроб, который нас победит»).

В 1928 году Александром Флемингом был открыт и вскоре стал лекарством пенициллин. Им можно было вылечить болезни совершенно ясной этиологии, как говорят врачи, то есть с понятными причинами: заражение раны или воспаление легких от переохлаждения. То есть до появления антибиотика у человека был выбор, заниматься ли травмоопасным делом и пренебрегать ли шарфом зимой. Теперь, получается, выбора нет. Мы отправляем в рот обычный помидор, соблюдя правила гигиены, а он нас хорошо если не убивает. А ведь еще за полвека до антибиотиков Пастер и Мечников спасли людей от эпидемий, и тогда казалось, что прогресс действительно победил. Что же думать теперь?

Ясно одно: у человечества не хватает денег на созданную им цивилизацию. И мы в России в этом смысле еще далеко не самые бедные.

А у самых богатых, оказывается, свои проблемы. Медицина в США лучшая в мире, но при этом она настолько дорогая, что, похоже, не может быть распределена на всех. Многие там остаются без надлежащего медицинского обеспечения. Казалось бы, в Северной Европе эти проблемы решены, высокие налоги и социальные расходы обеспечивают ей первенство в мире по уровню качества доступной медицинской помощи. Но когда подобное смогут себе позволить бедные ныне страны? Не оплачено ли благосостояние одних нищетой других? Ведь поделиться благополучием, попытавшись усреднить его уровень на планете, никто в богатых странах не готов. Максимум эффекта от международных программ — это скудная благотворительность и «программы развития», лишь закрепляющие на мировом Юге отсталость и статус стран-должников.

Два самых популярных зрелища глобального телеэфира — футбол и «Формула-1». Эти два «ф» могут кому-то напомнить окончание в названии тоже очень популярного в мире российского напитка. Но тот помогает забыться, а эти выражают философию стремления во что бы то ни стало вырваться вперед. Вспомним еще пандемию самого страшного средства забвения — наркотиков. Забыться или мчаться вперед все быстрее и быстрее — похоже, у нас и вправду только такой выбор. Утопия всеобщего равенства, хотя бы только равенства возможностей, рушится. Только те люди и те страны, которые стремятся обойти других, могут пытаться поймать ускользающий хвост благополучия, для обеспечения которого нужно все больше денег, все больше налогов и все больше лекарств.

Но спасение ли это, не замкнутый ли круг? В иной богатейшей стране благополучнейший менеджер глотает дорогой овощ из элитной диеты, и этот овощ погружает его в состояние унизительного поноса — того способа справлять нужду, который так хорошо знаком бедным. Восставшая из клеточного ада колония бактерий бросается изнутри на его образцовый, весь в кубиках мышц живот и терзает, как какого-нибудь руандийца с тремя начальными классами за плечами. И выясняется, что закон страдания общий для всех. Может быть, справедливость только в этом? Мы-то ждали, что она сделает всех счастливыми, а она, оказывается, в том, что каждый, как и прежде, может оказаться несчастным.

Прогресс в целом начинает выглядеть как самый большой «пузырь», который надуло современное человечество. Он все дороже и требует все новых и новых расходов. Сегодняшняя медицина надеется на искусственные органы, но какие новые проблемы и затраты они породят? Мы этого не знаем, как не знаем, лопнет ли этот «пузырь», как и когда. Известно лишь, что все они рано или поздно лопаются. Может быть, «пузырь» прогресса проткнут своими копьями сами всадники Апокалипсиса. А может быть, и после этого второго «Большого взрыва» еще поживем.

И все же отсидеться не удастся. Да, гонка порождает новую гонку, но выйти из игры нельзя. Глобальное соревнование стран, технологий и, в конечном счете, людей, начавшееся в XX веке, не признает просто зрителей — как бы ни были велики риски, не участвовать еще хуже. В сущности, мы в России сейчас и решаем вопрос, в какую разновидность инновационных игр и в какой команде играть. Как показывает наличие тех же бактериофагов, мы на это способны. А дисквалификация недопустима.

среда, 20 апреля 2011 г.

Привычные земные лекарства в космосе не действуют

Последнее обновление: воскресенье, 17 апреля 2011 г., 08:10 GMT 12:10 MCK

Facebook Twitter Поделиться ссылкойОтправить по почте Версия для печати

В случае длительных экспедиций космонавты не смогут рассчитывать на традиционные лекарства

Парацетамол не лечит головную боль, а антибиотики не убивают инфекцию: ученые Космического центра имени Линдона Джонсона установили, что эффективность действия лекарственных препаратов резко снижается вне Земли.

В исследовании, опубликованном в журнале Американской ассоциации исследователей-фармацевтов (AAPS Journal), делается вывод, что вероятная причина потери лечебных свойств кроется в повышенном радиационном фоне на борту космической станции.

Ссылки по теме50-летие полета Гагарина: воспоминания, архивы, подробности"Союз" привез на Землю материал для лекарства от ракаТэгиКосмос, Здоровье Авторы указывают на то, что с увеличением продолжительности космических миссий растет и потребность в лекарствах для космонавтов.

Обычный срок годности земных лекарств при правильном хранении составляет около двух лет. При этом их рекомендуют хранить в сухом, прохладном месте.

На борту космического корабля условия иные. Если температуру и влажность контролировать можно, то радиационный фон, перегрузки и вибрация при полете, а также слабая гравитация – это те факторы, которые к условиям хранения лекарств на земле отношения не имеют.

Выше неба, ниже стандартовИсследователи отправили на Международную космическую станцию (МКС) четыре коробки с 35 различными препаратами. Четыре точно таких же коробки оставались на Земле в Космическом центре Джонсона.

Одну коробку вернули на Землю через 13 дней, другую – лишь через 28 месяцев.

В каждом случае, часть протестированных препаратов, побывавших на МКС, обладала пониженной эффективностью в сравнении с аналогами, хранившимися в обычных земных условиях. При этом содержание активных веществ в лекарственных препаратах, побывавших в космосе, было ниже стандартов, определенных Фармакопеей Соединенных Штатов.

"Уменьшение содержания действующих веществ в препарате происходило быстрее, чем предполагалось производителями многих веществ [рассматривавшихся в эксперименте], – пишут в своей статье авторы исследования. – Это дает возможность предположить, что особые условия хранения на космическом корабле могут влиять на стабильность фармацевтических препаратов в космосе".

В то же время, как отмечает доктор Колин Кэйбл из Королевского фармацевтического общества, из-за того, что на МКС весьма высоко содержание углекислого газа, препараты, склонные к окислению, сохраняются там гораздо лучше. Поэтому, например, витамин А или С, а также адреналин в космосе могут лишаться своих свойств медленнее, чем на Земле.

www.bbc.co.uk/russian/science/2011/04/110417_drugs_lose_effects_space.shtml

пятница, 15 апреля 2011 г.

Муравьи разбираются в математике не хуже ученика пятого класса, и уж во всяком случае считают точнее, чем обезьяны. Об этом в журнале Behaviour заявили российские ученые доктор биологических наук Жанна Резникова из Новосибирского государственного университета и Борис Рябко, профессор Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики.

Жанна Резникова и Борис Рябко занимаются интеллектуальными и коммуникационными способностями муравьев уже не первое десятилетие. На этот раз они исследовали их способности к счету. Изучив множество видов, они остановились на рыжих лесных муравьях formica polictena, одном из наиболее социально организованных видов. Эксперименты сводились к устройству лабиринтов со множеством входов, в одном из ответвлений которых находилось углубление с патокой. Они запускали туда муравья-разведчика, затем давали ему встретиться с муравьем-фуражиром, после чего разведчика убирали. Эксперимент был поставлен таким образом, чтобы путь муравья-разведчика нельзя было бы отследить по запаху, тем не менее фуражир самостоятельно и безошибочно находил дорогу к углублению с патокой.

Лабиринты, где муравьи искали пищу

Способ муравьиного общения известен веками. Они трутся усиками, заявляет Рябко и вспоминает по этому поводу стих из "Божественной комедии" Данте: "Так муравьи, столкнувшись где-нибудь, потрутся рыльцами, чтобы дознаться, быть может, про добычу иль про путь. Но только миг объятья дружбы длятся".

Возможно, разведчик сообщал фуражиру не номер нужного ответвления, а информацию о расстоянии до него, числе шагов или чего-то в этом роде. "Но даже если и так, - считает Борис Рябко, - этот эксперимент показывает, что муравьи способны использовать количественные оценки и передавать друг другу количественную информацию". По мнению Рябко, они способны считать, по крайней мере, до шести, и решать простейшие арифметические задачи на сложение и вычитание. Он напоминает, что в более ранних исследованиях было показано, что муравьи способны к "абстрактному мышлению и экстраполяции".

Способность к счету замечена у многих животных, даже птиц (таких, как вороны, голуби и попугаи). Очень неплохо считают такие приматы, как шимпанзе, однако, по мнению Рябко, муравьи считают точнее.

Читайте на CNews

вторник, 29 марта 2011 г.

Ученые установили, что совсем маленькие цыплята способны распознавать возможные (то есть реализуемые) на практике трехмерные структуры. Статья ученых появилась в журнале Biology Letters, а ее краткое изложение приводит New Scientist.

В рамках исследования ученые держали только что вылупившихся цыплят в течение 24 часов в темноте, чтобы исключить получение их мозгом какой-либо визуальной информации. После этого их выпускали в освещенный тоннель с двумя картинами - на одной был изображен обычный куб, а на другой - куб Эшера.

В результате ученым удалось установить, что курицы отдавали предпочтение обычному кубу, то есть фигуре, которая легко может быть реализована (несмотря на свою "невозможность" куб Эшера может быть в некотором смысле воспроизведен в действительности). Из 66 принявших участие в эксперименте птиц обычный куб выбрало примерно две трети.

По мнению ученых, их результаты указывают на то, что некоторые особенности восприятия трехмерных объектов являются, судя по всему, врожденными.

Ссылки по теме

- Ученые заставили людей поверить в реальность виртуального мира – Lenta.ru, 13.05.2010

четверг, 24 марта 2011 г.

Последнее обновление: четверг, 24 марта 2011 г., 06:56 GMT 09:56 MCK

Facebook Twitter Отправить по почте Отправить по почте

Подбрасывать яйца в чужие гнезда кукушкам помогает умение мимикрировать

Навык кукушек по подделыванию яиц постоянно тестируется снова и снова: другие птицы беспрестанно усовершенствуют защиту своих гнезд, в которые кукушки забрасывают будущее потомство.

К такому выводу пришли ученые, изучающие поведение пернатых при помощи компьютерных моделей и особых видеоустройств.

ТэгиПрирода Кукушки - или, как называют их специалисты, гнездовые паразиты - это мошенники каких поискать. Чтобы хозяева гнезда не отличили своих яиц от заброшенных, кукушки научились имитировать цвет и орнамент скорлупы тех птиц, услугами которых они пользуются чаще всего.

"Поразительно, насколько сложной и элегантной предстает история мимикрии, когда смотришь на нее глазами птиц"

Мэри Касси Стоддард,

Кембриджский университет

И если хозяева не отвергнут подделку, то вылупившийся птенец кукушки быстро расправляется с другими яйцами: столкнет их одно за другим за борт.

В ходе своего исследования орнитологи выяснили увлекательные подробности "эволюционной гонки вооружений", в которой столь активно участвуют кукушки: чем больше развивается у них способность к мимикрии, тем выше становится умение других птиц распознавать незваных гостей.

Мэри Кэсси Стоддард и ее коллеги по зоологическому факультету Кембриджского университета в Великобритании делятся своими наблюдениями на страницах журнала Evolution.

В верхнем ряду - яйца разных кукушек; в нижнем - хозяев гнезд, в которых они квартируют

Предыдущие исследования в области орнамента птичьих яиц фокусировались на оценке различий в цвете и отметках - и основывались они на том, как воспринимает эти различия человеческий глаз. "Но у птиц более развитое восприятие цветов, чем у человека", - говорит Стоддард в интервью Би-би-си.

"В птичьей сетчатке четыре клетки-фоторецептора, которые называют колбочками, а в человеческой только три, - поясняет специалист. - Эта дополнительная колбочка у птиц чувствительна к ультрафиолетовым волнам. В результате птицы распознают более широкий спектр, чем люди".

Для измерения количества света, отражающегося от различно окрашенных яиц орнитологи применяли технику, называемую спектроскопией; они моделировали соответствующие цветовые значения, что давало возможность понять, как тот или иной орнамент видит птица.

Оптическая загадкаКукушка, которая из поколения в поколение подбрасывает яйца в гнезда горихвостки, несет голубые яйца. С точки зрения человека, эти яйца неотличимы от тех, что откладывает горихвостка.

Интересные фактыЕще один известный гнездовой паразит - американская лысуха. Интересно, что ее самки подбрасывают яйца представителям своего же вида

Исследование, проведенное недавно доктором Дайдзабуро Сизукой из Калифорнийского университета, выявило, что распознавание яиц основано на визуальных характеристиках и что отвергаются более 40% чужих яиц

Отвергнутые яйца зачастую закапываются в основание гнезда или отодвигаются к его краю, что сильно уменьшает шансы на скорое появление птенца

А кукушка, паразитирующая на лесной завирушке, несет белые яйца с коричневыми пятнышками, которые заметно отличаются от безупречно голубых яиц самих завирушек. Но, несмотря на это очевидное цветовое различие, завирушки обычно с готовностью высиживают чужое яйцо, тогда как горихвостки куда более подозрительно относятся к яйцам кукушек и нередко выталкивают их из гнезда.

Чтобы исследовать эту оптическую загадку, ученые применили спектроскопию к яйцам кукушек и их хозяев, собранным в 248 гнездах, - эти яйца хранятся в Музее естественной истории в английском городке Тринг.

Выяснилось, что у скорлупы яиц горихвосток и кукушек, которые пользуются гостеприимством этих птиц, довольно высокая степень "цветового совпадения", то есть кукушкино яйцо представляет собой неплохую копию горихвосточного.

Специалисты полагают, что в этом случае кукушка просто вынуждена развить в себе способность к качественной мимикрии, потому что горихвостки очень профессионально определяют чужие яйца.

А когда дело дошло до яиц лесных завирушек, то здесь и через "птичий глаз" орнитологи увидели то, что до сих пор наблюдали невооруженным: уровень цветового совпадения очень низок. И ответа на вопрос, почему они принимают столь очевидные подделки, биологи пока не знают.

Возможно, говорят они, что наивные хозяева - такие как завирушки - находятся лишь на ранних стадиях эволюционной гонки вооружений, то есть "принимают чужие яйца, потому что пока не выработали защиты против паразитизма, - говорит Стоддард. - Другая версия состоит в том, что терпимость по отношению к кукушкиным яйцам может представлять собой наиболее стабильную стратегию для некоторых из видов птиц".

Речь идет о том, что для тех птиц, которые не так часто страдают от кукушкиного мошенничества, эволюционная "цена" выброса по ошибке их собственных яиц может быть более высокой, чем стоимость толерантного отношения к изредка заглядывающим паразитам.

среда, 23 марта 2011 г.

18.03.11 | Этология, Александр Марков | Комментарии (10)

Эмоциональный контакт между матерью и детьми есть даже у кур. Фото George Turner с сайта www.thwink.org

Эксперименты, проведенные британскими биологами, показали, что куры, по-видимому, обладают элементами эмпатии по отношению к своим цыплятам. Когда курица видит, что цыпленку угрожает опасность, меняется не только ее поведение (что было известно и раньше), но и физиологические параметры организма, такие как пульс и температура глаз. Это свидетельствует о наличии эмоционального отклика на состояние птенца. Возможно, эмпатия в ходе эволюции изначально развилась как адаптация, способствующая эффективной заботе о потомстве.

Вопрос о наличии у животных способности к эмпатии (эмоциональному отклику на состояние другого живого существа) остается малоизученным. Что и неудивительно, поскольку изучать субъективные психологические состояния можно только по их внешним проявлениям, которые, как правило, могут быть интерпретированы по-разному. Считается, что существуют разные уровни эмпатии, от простейшей «эмоциональной заразительности» (emotional contagion) до высших, осознанных форм, характерных для людей и, возможно, других приматов.

Эмпатию у животных чаще всего изучают по ее поведенческим проявлениям. Например, если крыса видит страдания другой крысы и имеет возможность их прекратить, нажав на рычаг, то обычно она это делает. Но что она при этом чувствует — желание спасти ближнего или потребность избавиться от раздражающего фактора в виде визжащего над ухом существа — остается неясным. В других экспериментах было показано, что мыши сильнее реагируют на свои собственные болевые ощущения, если видят рядом другую страдающую мышь, причем этот эффект проявляется только в том случае, если две мыши достаточно долго жили вместе. Страдания незнакомцев не производят впечатления на мышей (см.: Мыши чувствуют чужую боль, «Элементы», 03.07.2006). Подобные факты наводят на мысль, что способность к эмпатии могла развиться как одна из адаптаций к общественному образу жизни.

Особенно важную адаптивную роль эмпатия может играть во взаимоотношениях между родителями и детенышами. Чувствительность к эмоциональному состоянию, понимание желаний и намерений детеныша могли бы помочь матери обеспечить потомству наилучший уход, защиту и воспитание. Хотя в принципе тут можно обойтись и одними врожденными или выученными поведенческими реакциями, без эмоционального отклика — как это, вероятно, происходит у насекомых, заботящихся о своем потомстве.

Биологи из Бристольского и Лондонского университетов в качестве объекта для изучения эмпатии выбрали обычных домашних кур. Такой выбор был обусловлен несколькими соображениями. Если у кур есть эмпатия, это может иметь практическое значение для птицеводства. В этом случае вид страданий себе подобных — обычное зрелище для кур на птицефермах — мог бы вызывать у них стресс и влиять, скажем, на яйценоскость или скорость роста птиц. Во-вторых, об эмпатии у птиц известно пока очень мало; это делает задачу интересной с теоретической точки зрения (ранее были получены результаты, указывающие на наличие сочувствия у гусей: Wascher et al., 2008. Heart rate modulation in bystanding geese watching social and non-social events и воронов: Fraser, Bugnyar, 2010. Do Ravens Show Consolation? Responses to Distressed Others). В-третьих, поведение кур, в том числе родительское, изучено весьма подробно, что облегчает интерпретацию новых результатов.

Известно, что куры-матери внимательны к поведению своих цыплят. Например, они целенаправленно учат их клевать «правильные» (съедобные) объекты и меняют свое поведение, когда видят, что цыплята клюют что-то несъедобное (Nicol, Pope, 2006. The maternal feeding display of domestic hens is sensitive to perceived chick error). Это говорит о когнитивной чувствительности курицы к состоянию цыпленка, но не обязательно о ее эмоциональной вовлеченности: курица понимает, что происходит с цыпленком, но переживает ли она за него?

Чтобы хоть немного приблизиться к ответу на этот трудноразрешимый вопрос, авторы изучили не только поведенческие, но и физиологические реакции кур, видящих, как их цыпленок подвергается слабому стрессовому воздействию.

В эксперименте приняли участие 14 кур со своими выводками. Каждую мамашу и цыплят сначала долго приучали к экспериментальной обстановке, чтобы она не вызывала у них беспокойства. Опыты проводились в деревянном ящике, разделенном пополам перегородкой из оргстекла. К курице ремешками приматывали прибор для измерения пульса; при помощи тепловизора регистрировалась температура глаз и гребешка.

Использовались 4 экспериментальные ситуации:

1) Контроль: курица и цыплята в течение 20 минут находились в своих отсеках и не подвергались никаким воздействиям.

2) Первые 10 минут ничего не происходило, а затем на цыплят направляли струю воздуха. Это продолжалось одну секунду, затем следовала 30-секундная пауза, после чего на цыплят снова дули одну секунду, и так далее.

3) В третьем случае всё было так же, как во втором, только струю воздуха направляли не на цыплят, а на курицу.

4) В четвертом случае птицы слышали шипение воздушной струи, вырывающейся из контейнера со сжатым воздухом, но струю ни на кого не направляли.

Каждая курица с выводком в течение двух недель была протестирована по два раза во всех четырех ситуациях. В каждом тесте сравнивались поведенческие и физиологические параметры в течение первого и второго 10-минутных периодов («до воздействия» и «во время воздействия»).

Поведение курицы в контрольных ситуациях 1 и 4 было одинаковым в оба периода. В ситуациях 2 и 3 курица в течение второй десятиминутки («во время воздействия») достоверно меньше времени тратила на чистку перьев, чаще принимала настороженную позу и в целом издавала больше звуков, однако специфическое «материнское квохтанье», которым курица подзывает к себе цыплят, усиливалось только в ситуации 2, когда ветер дул на птенцов. Квохтанье выполняет как минимум две функции: во-первых, оно помогает матери уводить цыплят от опасности, во-вторых, ранее было показано, что эти звуки способствуют обучению: цыплята лучше запоминают те ситуации и события, которые сопровождаются «материнским квохтаньем».

Пульс курицы достоверно учащался только в ситуации 2 и оставался ровным во всех остальных случаях. Температура глаз снижалась в ситуациях 2 и 3, гребешка — только в ситуации 3. Как и учащение пульса, охлаждение глаз и гребешка является признаком стресса (периферические сосуды сужаются, что ведет к оттоку крови от периферии к мышцам и внутренним органам).

Таким образом, куры продемонстрировали характерный набор физиологических и поведенческих реакций на стресс и испуг как в ситуации 3, когда ветер дул на них самих, так и в ситуации 2, когда ветер дул на цыплят. Самое интересное, что учащение сердцебиения и «материнского квохтанья» было отмечено только в ситуации 2, тогда как охлаждение гребешка наблюдалось только в ситуации 3. Авторы отмечают, что эти различия нельзя объяснить реакцией матери на звуки, издаваемые цыплятами, потому что цыплята в ситуации 2 пищали не больше, чем во всех остальных ситуациях. Кроме того, не было выявлено никаких корреляций между цыплячьим писком и поведением матери.

По-видимому, всё это означает, что у кур имеется специфическая эмоциональная реакция на опасность, угрожающую потомству, причем она отличается от реакции на точно такие же стимулы, направленные на саму птицу. Это можно рассматривать как довод в пользу того, что куры обладают способностью к эмпатии или, по крайней мере, некоторыми ее ключевыми элементами.

Какие особенности поведения цыплят, подвергавшихся действию воздушной струи, вызывали материнский отклик, осталось неясным, потому что авторы не отслеживали реакции птенцов, за исключением количества писка.

Чтобы окончательно доказать, что неприятная ситуация, в которую попали птенцы, вызывает у курицы-матери отрицательные эмоции (а не нейтральные реакции, такие как «интерес» или «повышенное внимание»), следовало бы проследить за работой ее мозга. Пока же нейробиологи не подключились к этим исследованиям, приходится довольствоваться косвенными аргументами. В частности, авторы отмечают, что куры целенаправленно избегают ситуаций, на которые они реагируют так же, как на струю воздуха в эксперименте. Следовательно, эти реакции, скорее всего, связаны с отрицательными эмоциями.

Источник: J. L. Edgar, J. C. Lowe, E. S. Paul, C. J. Nicol. Avian maternal response to chick distress // Proc. R. Soc. B. Published online before print March 9, 2011. Doi: 10.1098/rspb.2010.2701.

См. также:

Мыши чувствуют чужую боль, «Элементы», 03.07.2006.

Александр Марков

‹‹ Назад | Дальше ››

Последние новости: Этология, Александр Марков

16 марта

Социальные амёбы умеют формировать многоклеточный эпителий

11 марта

В присутствии нарисованных глаз люди ведут себя лучше

7 марта

Эволюционные психологи разобрались в экономике романтических свиданий

2 марта

Обнаружен ген, влияющий на вероятность развития посттравматического синдрома

25 февраля

Неандертальцы интересовались птичьими перьями

11 февраля

Рыбы помогают друг другу выбрать правильное решение

7 февраля

Влияние климата на эволюцию человека подтверждается

2 февраля

Найдено новое подтверждение раннего выхода сапиенсов из Африки «южным путем»

26 января

Коршуны отпугивают соперников пластиковыми пакетами

21 января

Древние сапиенсы умирали молодыми

четверг, 17 марта 2011 г.

Леонид Попов, 17 марта 2011

НравитсяПоделиться

Только взрослые макаки (как на этом кадре) поняли, что снимки – это не сами обезьяны, а их представление. Молодняк реагировал на фотопортреты как на живых визави (кадр с сайта bbc.co.uk).Биологи установили, что макаки способны различать на снимках знакомых и незнакомых обезьян. Результат удивил учёных, поскольку в обычной жизни у макак нет фотоснимков, и неочевидно, что обезьяны могли бы сходу понять их значение.

Эксперимент проходил во французском парке дикой природы La Forêt des Singes. В опыте были задействованы варварийские обезьяны (маготы), причём были изучены две социальные группы макак численностью в 46 и 57 особей.

Каждой обезьяне предъявляли фотоснимки различных сородичей — как членов своей группы, так и представителей чужого «клана». Взрослые макаки поняли значение снимков. Причём, судя по разной реакции, они распознавали на них представителей своей группы и чужаков. Последних макаки разглядывали явно дольше.

Узнавали ли обезьяны среди своих непременно каждую особь по отдельности или они просто помнили множество лиц членов стаи — осталось неясным. Зато стало очевидно, что способность распознавать «портреты друзей» у макак появляется с возрастом.

Молодняк в этом опыте не делал различия между снимками своих и чужих обезьянок, выказывал одинаковое любопытство (причём большее, чем у взрослых), нервозность и, похоже, пытался общаться с фотопортретом, как с настоящим животным. Молодые макаки нюхали снимки, дотрагивались до них губами и лапами.

Этот любопытный эксперимент провели специалисты из Германского центра изучения приматов (DPZ) и Гёттингенского университета (University of Göttingen). Открытие, по мнению биологов, поможет в дальнейшем исследовании поведения приматов. Подробности опыта можно найти в статье в Animal Cognition.

среда, 16 марта 2011 г.

Кашалоты, по всей вероятности, называют сами себя различными именами. Такой вывод сделала группа ученых, исследовавшая поведение трех морских млекопитающих. Работа специалистов опубликована в журнале Animal Behavior, а коротко о ней пишет Wired.

Кашалоты - это представители отряда китообразных, обитающие во многих регионах океана за исключением полярных областей. Эти животные обитают большими стадами и много общаются друг с другом при помощи характерных щелкающих звуков. Авторы новой работы ранее создали методику, которая позволяет различать звуки, издаваемые отдельными животными.

В новом исследовании ученые изучали сигналы, издаваемые тремя кашалотами. Специалисты сосредоточились на последовательности из пяти щелчков, которая, как считалось раньше, идентична у всех животных, и часто предваряет более длительный сигнал. Анализ показал, что промежутки времени между щелчками отличаются в зависимости от того, кто из кашалотов издает звуки. Ученые полагают, что при помощи такой индивидуализированной последовательности щелчков кашалоты как бы представляются остальным животным по имени.

Недавно другой коллектив исследователей, также изучавших песни китообразных - а именно синих китов - обнаружил, что, начиная с 60-х годов XX века высота издаваемых ими звуков непрерывно и почти линейно снижается. Точные причины этого явления ученым пока неясны.

Ссылки по теме

- Sperm Whales May Have Names - Wired, 14.03.2011

- Гигантский кит из "Моби Дика" оказался реальностью – Lenta.ru, 01.07.2010

- В Швеции нашли останки древнего "правильного" кита – Lenta.ru, 04.06.2009

- Воздействие сонаров на дельфинов оказалось переоценено – Lenta.ru, 09.04.2009

- Детеныши первых китов были сухопутными – Lenta.ru, 04.02.2009

Сайты по теме

- Кашалоты в Википедии

Ньютон биологии еще не родился. Разговор с эмбриологом

| Пишет nature_wonder ( @ 2011-03-16 10:46:00 |

| Метки данной записи: | biology, development, evolution |

Ньютон биологии еще не родился. Разговор с эмбриологом

Каждый из нас когда-то был крошечным комком клеток.

Во всей биологии, пожалуй, развитие организма можно назвать одним из наиболее поразительных и фундаментальных процессов. В нем же, на мой взгляд, находятся ответы на многие вопросы, касающиеся эволюции. В обоих случаях мы имеем дело с «превращением». Мне довелось поговорить со специалистом, непосредственно изучающим и наблюдающим эти вещи.

Ниже интервью, которое я взял у научного сотрудника лаборатории (Германия), специализирующейся на эмбриологии высших позвоночных, в особенности млекопитающих. Моего собеседника зовут Николай. Его отдел занимается вопросами раннего развития (возникновение полярности), движения клеток и возникновения сердца.

Подробнее не сообщаю: инкогнито в данном случае – это возможность свободно высказаться на важные темы, не обдумывая при этом, насколько политкорректным будет ответ. Я заинтересован в максимальной откровенности. Полагаю, засчет этого интервью выиграло. Мы обсудили в числе прочего, работает ли биогенетический закон, почему эмбриологи говорят о «полях», в чем неполнота неодарвинизма, какова роль генов, и другие вопросы, важные для понимания живого.

Текст плотный, для вдумчивого чтения.

В 2005 году журнал Science составил список ключевых 125 вопросов, ответы на которые науке не известны, и которые должны служить ориентиром для исследований будущих десятилетий. Среди них из относящихся к развитию организма:

How is asymmetry determined in the embryo?

How do organs and whole organisms know when to stop growing?

How do limbs, fins, and faces develop and evolve?

Why doesn't a pregnant woman reject her fetus?

Вы могли бы обрисовать круг нашего незнания в области эмбриологии – что вам представляется существенным и наиболее трудным. Иными словами, какие важные вещи в этом направлении мы на сегодняшний момент не знаем/не понимаем?

По поводу пунктов приведенных Вами. Первый вопрос связан с разрушением симметрии (возникновением ассиметрии), которое сопровождает развитие. При этом возникает несколько осей. Сегодня особо актуальным является возникновение право-левой ассиметрии. Второй вопрос связан с контролем развития и взрослого состояния (морфостаз). Он важен и с медицинской точки зрения, канцерогенез – это, по сути, нарушенный контроль роста и дифференцировки. Третий вопрос связан непосредственно с причинами формообразования и актуален с точки зрения теории эволюции. Делаются попытки использовать данные эмбриологии для построения модифицированной теории эволюции, так называемой evo-devo.

Конкретный ответ на Ваш вопрос о нерешенных проблемах не так прост. С одной стороны, можно смело утверждать, что в понимании процессов возникновения ассиметрии, возникновения и поддержания правильной формы и причинах развития органов мы пока не продвинулись достаточно далеко. Однако факт и то, что огромное количество публикаций посвящено темам биологии развития, и если судить по количеству, мы все ближе и ближе к ответам. Я давно заметил, что научно популярные обзоры некоторых этих работ, которые можно найти, например, на сайте elementy.ru заканчиваются всегда на оптимистической ноте. Но это не совсем соответствует положению дел. Почему?

У нас в руках отдельные нити, что дает надежду выхода из лабиринта, двигаясь вдоль этих нитей. Но ирония в том, что нитей этих все больше и больше, и клубок начинает запутываться все сильнее и сильнее. У нас нет ответа на фундаментальный вопрос: как из нитей возникает одежда, другими словами, как из отдельных процессов возникает стабильная форма организма. Поэтому ответы на отдельные вопросы пока не приближают нас к ответу на главный.

Основная проблема заключается в том, что практически не существует теоретической биологии. Если прорывы в физике в начале 20 века были возможны благодаря взаимодействию экспериментаторов с такими теоретиками как Бор, Эйнштейн, Гейзенберг, то сегодня структурных предпосылок для таких теоретических величин, по крайней мере, в эмбриологии не видно. Это можно объяснить сложностью проблемы. И, кстати, именно отсутствие теоретической биологии и эмбриологии хорошо демонстрирует мой тезис: от понимания механизмов мы сильно удалены.

Хотя сегодня и говорят о приоритете функциональных исследований над описательными, сами функциональные исследования, в принципе, тоже являются описательными. Например, мы можем различными способами отключать (или стимулировать) гены или их функцию в целом организме у мышей (knock-out, knock-in), у лягушек и рыб инъекцией блокирующих последовательностей (morpholino). Затем изучаем фенотип и описываем результат отключения гена на морфологию. После этого мы можем изучить и влияние на экспрессию других генов. Но сам механизм произведенного эффекта на форму вовсе не ясен. Между молекулярной биологией и эмбриологией зияет огромная пропасть. Показать, что отсутствие функции гена приводит к отсутствию развития структуры или нарушению его формы, не значит показать, что этот ген действительно делает и какую роль он играет в оркестре формообразования. Первый этап молекулярного изучения процессов онтогенеза был чисто описательным: были найдены сотни факторов, участвующих на разных этапах в процессах. Потом научились эти факторы отключать. При этом оказалось, что многие из факторов необязательны, а те, которые обязательны, часто занимаются лишь блокированием своих антиподов. И отключение обоих давало в результате опять норму. И очень важный момент: отключение факторов дает, как правило, целостный эффект.

В целом можно утверждать, что путь от гена к форме еще нехожен. Хотя должен признаться, что и описательные исследования сами по себе не могут не вызывать восхищения. Например, мы можем визуализировать клетки, экспримирующие определенные гены в эмбрионах, и даже наблюдать за их судьбой. Все это красиво и когда-нибудь может помочь нам и в понимании процессов.

Проблема в теории: нет целостного теоретического подхода к вопросу о роли отдельных факторов в полифонии целого. Нет достаточного понимания того, что вопрос формообразования это самостоятельный вопрос, что он связан с развертыванием структур в пространстве и времени и не редуцируется к дифференциальной экспрессии генов и клеточной дифференцировке.

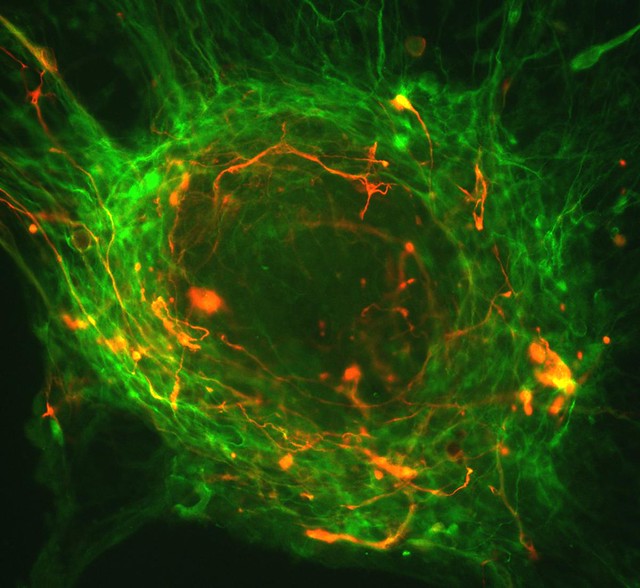

Стволовые клетки человека дифференцируются в нейроны [BSCRC]

Хотелось бы понять, насколько устойчива форма. В этой связи обычно говорят об эквифинальности, но я бы обратил внимание на разнообразие уродств. Также на ум приходят опыты с возмущением развития, где у животных на ногах вырастали глаза и проч. Как сочетаются подвижность морфологии, с одной стороны, и ее неизменное воспроизводство в ряду поколений, с другой?

Действительно невозможно не заметить устойчивости формы. Она, кстати, начинается уже с того, что форма взрослого организма не изменяется, несмотря на постоянное движение в ней - это хорошо видно на примере гидр или некоторых одноклеточных организмов со специфической формой. В этом случае говорят о морфостазе. С другой стороны изменчивость формы - условие эволюции. Тут важно смотреть и на устойчивость, и на изменчивость внимательнее.

Эквифинальность обозначает достижение одного и того же результата разными путями. Этот феномен можно наблюдать как в индивидуальном развитии (онтогенезе), так и в эволюции. Типичная взрослая форма морского ежа может возникать как через стадию личинки, так и без нее, а может и из диссоциированных клеток. То же касается лягушки, которая у некоторых видов может возникать прямо, минуя стадию головастика. Нервная трубка возникает как инвагинацией, так и прямо из группы клеток, то же касается хорды. Сердце позвоночных может возникать как из одной, так и из двух пульсирующих трубок, хрусталик может возникать как из покровной эктодермы, так и из радужки, последовательность регенерации плавников может быть модифицирована. Список можно продолжать бесконечно. Но при рассмотрении эквифинальности возникают различные недоразумения.

Во-первых, неверно думать, что форма всегда найдет путь к правильной реализации. Вполне достаточно того, что одна и та же форма достигается разными процессами. Странно ожидать от организма абсолютной и всегда верной реакции. Эмбрион часто вообще не переживает манипуляции. Зато способ его реакции (в тех случаях, когда нормальная форма все же не возникает) говорит нам о многом: факт существования отклонений и уродств, если быть последовательным, вовсе не сбивает нас с толку, а ведет нас к понятию морфогенетического поля. Морфогенетическое поле - понятие необходимое в биологии развития. Оно, по сути, привязано к определенной группе клеток, из которой при нормальных условиях возникает определенная структура. Но из этого поля делением (искусственным или естественно-патологическим) могут возникнуть и несколько таких структур. И наоборот, объединением из нескольких полей одна структурa. Именно это свойство в свое время заставило эмбриологов говорить о поле, по аналогии с магнитными полями. Есть поле почки, сердца, глаза, конечностей, но и весь эмбрион до гаструляции - это одно такое поле. Механизмы поля нам еще неизвестны, но существование целостных единиц (или модулей) развития - факт. Части поля реагируют на возмущения как части целого, поэтому именно поле - удобное понятие для классификации и объяснения аномалий (атрофия, гипотрофия, гипертрофия или трансформация). Например, ген eyeless индуцирует возникновения поля глаза, и именно поэтому искусственная неконтролируемая экспрессия ведет к возникновению глаз на ногах у плодовой мушки. То же касается и других известных уродств (гомеотических трансформаций под влиянием гомеобокс генов) - у дрозофилы трансформируется целый сегмент или у позвоночных позвонок (изменяется его идентичность).

Таким образом, уродства помогают нам разглядеть другой принцип развития формы - целостность и связанное с этим существование модулей-полей. Конфронтация с феноменами развития заставила по иному взглянуть как на форму, так и вообще на сущность живого: форма, по всей видимости, играет роль независимого фактора, и ее развитие опосредовано морфогенетическими полями.