This is a list of articles about biology. If you want to see my real blogs please go to: http://www.0nothing1.blogspot.com/ it's in Russian, and: http://www.0dirtypurple1.blogspot.com/ it's in English -- some of my posts on Facebook. Это список статей о биологии. Если вы хотите увидеть мои настоящие блоги, перейдите к ссылкам выше.

вторник, 29 марта 2011 г.

Ученые установили, что совсем маленькие цыплята способны распознавать возможные (то есть реализуемые) на практике трехмерные структуры. Статья ученых появилась в журнале Biology Letters, а ее краткое изложение приводит New Scientist.

В рамках исследования ученые держали только что вылупившихся цыплят в течение 24 часов в темноте, чтобы исключить получение их мозгом какой-либо визуальной информации. После этого их выпускали в освещенный тоннель с двумя картинами - на одной был изображен обычный куб, а на другой - куб Эшера.

В результате ученым удалось установить, что курицы отдавали предпочтение обычному кубу, то есть фигуре, которая легко может быть реализована (несмотря на свою "невозможность" куб Эшера может быть в некотором смысле воспроизведен в действительности). Из 66 принявших участие в эксперименте птиц обычный куб выбрало примерно две трети.

По мнению ученых, их результаты указывают на то, что некоторые особенности восприятия трехмерных объектов являются, судя по всему, врожденными.

Ссылки по теме

- Ученые заставили людей поверить в реальность виртуального мира – Lenta.ru, 13.05.2010

четверг, 24 марта 2011 г.

Последнее обновление: четверг, 24 марта 2011 г., 06:56 GMT 09:56 MCK

Facebook Twitter Отправить по почте Отправить по почте

Подбрасывать яйца в чужие гнезда кукушкам помогает умение мимикрировать

Навык кукушек по подделыванию яиц постоянно тестируется снова и снова: другие птицы беспрестанно усовершенствуют защиту своих гнезд, в которые кукушки забрасывают будущее потомство.

К такому выводу пришли ученые, изучающие поведение пернатых при помощи компьютерных моделей и особых видеоустройств.

ТэгиПрирода Кукушки - или, как называют их специалисты, гнездовые паразиты - это мошенники каких поискать. Чтобы хозяева гнезда не отличили своих яиц от заброшенных, кукушки научились имитировать цвет и орнамент скорлупы тех птиц, услугами которых они пользуются чаще всего.

"Поразительно, насколько сложной и элегантной предстает история мимикрии, когда смотришь на нее глазами птиц"

Мэри Касси Стоддард,

Кембриджский университет

И если хозяева не отвергнут подделку, то вылупившийся птенец кукушки быстро расправляется с другими яйцами: столкнет их одно за другим за борт.

В ходе своего исследования орнитологи выяснили увлекательные подробности "эволюционной гонки вооружений", в которой столь активно участвуют кукушки: чем больше развивается у них способность к мимикрии, тем выше становится умение других птиц распознавать незваных гостей.

Мэри Кэсси Стоддард и ее коллеги по зоологическому факультету Кембриджского университета в Великобритании делятся своими наблюдениями на страницах журнала Evolution.

В верхнем ряду - яйца разных кукушек; в нижнем - хозяев гнезд, в которых они квартируют

Предыдущие исследования в области орнамента птичьих яиц фокусировались на оценке различий в цвете и отметках - и основывались они на том, как воспринимает эти различия человеческий глаз. "Но у птиц более развитое восприятие цветов, чем у человека", - говорит Стоддард в интервью Би-би-си.

"В птичьей сетчатке четыре клетки-фоторецептора, которые называют колбочками, а в человеческой только три, - поясняет специалист. - Эта дополнительная колбочка у птиц чувствительна к ультрафиолетовым волнам. В результате птицы распознают более широкий спектр, чем люди".

Для измерения количества света, отражающегося от различно окрашенных яиц орнитологи применяли технику, называемую спектроскопией; они моделировали соответствующие цветовые значения, что давало возможность понять, как тот или иной орнамент видит птица.

Оптическая загадкаКукушка, которая из поколения в поколение подбрасывает яйца в гнезда горихвостки, несет голубые яйца. С точки зрения человека, эти яйца неотличимы от тех, что откладывает горихвостка.

Интересные фактыЕще один известный гнездовой паразит - американская лысуха. Интересно, что ее самки подбрасывают яйца представителям своего же вида

Исследование, проведенное недавно доктором Дайдзабуро Сизукой из Калифорнийского университета, выявило, что распознавание яиц основано на визуальных характеристиках и что отвергаются более 40% чужих яиц

Отвергнутые яйца зачастую закапываются в основание гнезда или отодвигаются к его краю, что сильно уменьшает шансы на скорое появление птенца

А кукушка, паразитирующая на лесной завирушке, несет белые яйца с коричневыми пятнышками, которые заметно отличаются от безупречно голубых яиц самих завирушек. Но, несмотря на это очевидное цветовое различие, завирушки обычно с готовностью высиживают чужое яйцо, тогда как горихвостки куда более подозрительно относятся к яйцам кукушек и нередко выталкивают их из гнезда.

Чтобы исследовать эту оптическую загадку, ученые применили спектроскопию к яйцам кукушек и их хозяев, собранным в 248 гнездах, - эти яйца хранятся в Музее естественной истории в английском городке Тринг.

Выяснилось, что у скорлупы яиц горихвосток и кукушек, которые пользуются гостеприимством этих птиц, довольно высокая степень "цветового совпадения", то есть кукушкино яйцо представляет собой неплохую копию горихвосточного.

Специалисты полагают, что в этом случае кукушка просто вынуждена развить в себе способность к качественной мимикрии, потому что горихвостки очень профессионально определяют чужие яйца.

А когда дело дошло до яиц лесных завирушек, то здесь и через "птичий глаз" орнитологи увидели то, что до сих пор наблюдали невооруженным: уровень цветового совпадения очень низок. И ответа на вопрос, почему они принимают столь очевидные подделки, биологи пока не знают.

Возможно, говорят они, что наивные хозяева - такие как завирушки - находятся лишь на ранних стадиях эволюционной гонки вооружений, то есть "принимают чужие яйца, потому что пока не выработали защиты против паразитизма, - говорит Стоддард. - Другая версия состоит в том, что терпимость по отношению к кукушкиным яйцам может представлять собой наиболее стабильную стратегию для некоторых из видов птиц".

Речь идет о том, что для тех птиц, которые не так часто страдают от кукушкиного мошенничества, эволюционная "цена" выброса по ошибке их собственных яиц может быть более высокой, чем стоимость толерантного отношения к изредка заглядывающим паразитам.

среда, 23 марта 2011 г.

18.03.11 | Этология, Александр Марков | Комментарии (10)

Эмоциональный контакт между матерью и детьми есть даже у кур. Фото George Turner с сайта www.thwink.org

Эксперименты, проведенные британскими биологами, показали, что куры, по-видимому, обладают элементами эмпатии по отношению к своим цыплятам. Когда курица видит, что цыпленку угрожает опасность, меняется не только ее поведение (что было известно и раньше), но и физиологические параметры организма, такие как пульс и температура глаз. Это свидетельствует о наличии эмоционального отклика на состояние птенца. Возможно, эмпатия в ходе эволюции изначально развилась как адаптация, способствующая эффективной заботе о потомстве.

Вопрос о наличии у животных способности к эмпатии (эмоциональному отклику на состояние другого живого существа) остается малоизученным. Что и неудивительно, поскольку изучать субъективные психологические состояния можно только по их внешним проявлениям, которые, как правило, могут быть интерпретированы по-разному. Считается, что существуют разные уровни эмпатии, от простейшей «эмоциональной заразительности» (emotional contagion) до высших, осознанных форм, характерных для людей и, возможно, других приматов.

Эмпатию у животных чаще всего изучают по ее поведенческим проявлениям. Например, если крыса видит страдания другой крысы и имеет возможность их прекратить, нажав на рычаг, то обычно она это делает. Но что она при этом чувствует — желание спасти ближнего или потребность избавиться от раздражающего фактора в виде визжащего над ухом существа — остается неясным. В других экспериментах было показано, что мыши сильнее реагируют на свои собственные болевые ощущения, если видят рядом другую страдающую мышь, причем этот эффект проявляется только в том случае, если две мыши достаточно долго жили вместе. Страдания незнакомцев не производят впечатления на мышей (см.: Мыши чувствуют чужую боль, «Элементы», 03.07.2006). Подобные факты наводят на мысль, что способность к эмпатии могла развиться как одна из адаптаций к общественному образу жизни.

Особенно важную адаптивную роль эмпатия может играть во взаимоотношениях между родителями и детенышами. Чувствительность к эмоциональному состоянию, понимание желаний и намерений детеныша могли бы помочь матери обеспечить потомству наилучший уход, защиту и воспитание. Хотя в принципе тут можно обойтись и одними врожденными или выученными поведенческими реакциями, без эмоционального отклика — как это, вероятно, происходит у насекомых, заботящихся о своем потомстве.

Биологи из Бристольского и Лондонского университетов в качестве объекта для изучения эмпатии выбрали обычных домашних кур. Такой выбор был обусловлен несколькими соображениями. Если у кур есть эмпатия, это может иметь практическое значение для птицеводства. В этом случае вид страданий себе подобных — обычное зрелище для кур на птицефермах — мог бы вызывать у них стресс и влиять, скажем, на яйценоскость или скорость роста птиц. Во-вторых, об эмпатии у птиц известно пока очень мало; это делает задачу интересной с теоретической точки зрения (ранее были получены результаты, указывающие на наличие сочувствия у гусей: Wascher et al., 2008. Heart rate modulation in bystanding geese watching social and non-social events и воронов: Fraser, Bugnyar, 2010. Do Ravens Show Consolation? Responses to Distressed Others). В-третьих, поведение кур, в том числе родительское, изучено весьма подробно, что облегчает интерпретацию новых результатов.

Известно, что куры-матери внимательны к поведению своих цыплят. Например, они целенаправленно учат их клевать «правильные» (съедобные) объекты и меняют свое поведение, когда видят, что цыплята клюют что-то несъедобное (Nicol, Pope, 2006. The maternal feeding display of domestic hens is sensitive to perceived chick error). Это говорит о когнитивной чувствительности курицы к состоянию цыпленка, но не обязательно о ее эмоциональной вовлеченности: курица понимает, что происходит с цыпленком, но переживает ли она за него?

Чтобы хоть немного приблизиться к ответу на этот трудноразрешимый вопрос, авторы изучили не только поведенческие, но и физиологические реакции кур, видящих, как их цыпленок подвергается слабому стрессовому воздействию.

В эксперименте приняли участие 14 кур со своими выводками. Каждую мамашу и цыплят сначала долго приучали к экспериментальной обстановке, чтобы она не вызывала у них беспокойства. Опыты проводились в деревянном ящике, разделенном пополам перегородкой из оргстекла. К курице ремешками приматывали прибор для измерения пульса; при помощи тепловизора регистрировалась температура глаз и гребешка.

Использовались 4 экспериментальные ситуации:

1) Контроль: курица и цыплята в течение 20 минут находились в своих отсеках и не подвергались никаким воздействиям.

2) Первые 10 минут ничего не происходило, а затем на цыплят направляли струю воздуха. Это продолжалось одну секунду, затем следовала 30-секундная пауза, после чего на цыплят снова дули одну секунду, и так далее.

3) В третьем случае всё было так же, как во втором, только струю воздуха направляли не на цыплят, а на курицу.

4) В четвертом случае птицы слышали шипение воздушной струи, вырывающейся из контейнера со сжатым воздухом, но струю ни на кого не направляли.

Каждая курица с выводком в течение двух недель была протестирована по два раза во всех четырех ситуациях. В каждом тесте сравнивались поведенческие и физиологические параметры в течение первого и второго 10-минутных периодов («до воздействия» и «во время воздействия»).

Поведение курицы в контрольных ситуациях 1 и 4 было одинаковым в оба периода. В ситуациях 2 и 3 курица в течение второй десятиминутки («во время воздействия») достоверно меньше времени тратила на чистку перьев, чаще принимала настороженную позу и в целом издавала больше звуков, однако специфическое «материнское квохтанье», которым курица подзывает к себе цыплят, усиливалось только в ситуации 2, когда ветер дул на птенцов. Квохтанье выполняет как минимум две функции: во-первых, оно помогает матери уводить цыплят от опасности, во-вторых, ранее было показано, что эти звуки способствуют обучению: цыплята лучше запоминают те ситуации и события, которые сопровождаются «материнским квохтаньем».

Пульс курицы достоверно учащался только в ситуации 2 и оставался ровным во всех остальных случаях. Температура глаз снижалась в ситуациях 2 и 3, гребешка — только в ситуации 3. Как и учащение пульса, охлаждение глаз и гребешка является признаком стресса (периферические сосуды сужаются, что ведет к оттоку крови от периферии к мышцам и внутренним органам).

Таким образом, куры продемонстрировали характерный набор физиологических и поведенческих реакций на стресс и испуг как в ситуации 3, когда ветер дул на них самих, так и в ситуации 2, когда ветер дул на цыплят. Самое интересное, что учащение сердцебиения и «материнского квохтанья» было отмечено только в ситуации 2, тогда как охлаждение гребешка наблюдалось только в ситуации 3. Авторы отмечают, что эти различия нельзя объяснить реакцией матери на звуки, издаваемые цыплятами, потому что цыплята в ситуации 2 пищали не больше, чем во всех остальных ситуациях. Кроме того, не было выявлено никаких корреляций между цыплячьим писком и поведением матери.

По-видимому, всё это означает, что у кур имеется специфическая эмоциональная реакция на опасность, угрожающую потомству, причем она отличается от реакции на точно такие же стимулы, направленные на саму птицу. Это можно рассматривать как довод в пользу того, что куры обладают способностью к эмпатии или, по крайней мере, некоторыми ее ключевыми элементами.

Какие особенности поведения цыплят, подвергавшихся действию воздушной струи, вызывали материнский отклик, осталось неясным, потому что авторы не отслеживали реакции птенцов, за исключением количества писка.

Чтобы окончательно доказать, что неприятная ситуация, в которую попали птенцы, вызывает у курицы-матери отрицательные эмоции (а не нейтральные реакции, такие как «интерес» или «повышенное внимание»), следовало бы проследить за работой ее мозга. Пока же нейробиологи не подключились к этим исследованиям, приходится довольствоваться косвенными аргументами. В частности, авторы отмечают, что куры целенаправленно избегают ситуаций, на которые они реагируют так же, как на струю воздуха в эксперименте. Следовательно, эти реакции, скорее всего, связаны с отрицательными эмоциями.

Источник: J. L. Edgar, J. C. Lowe, E. S. Paul, C. J. Nicol. Avian maternal response to chick distress // Proc. R. Soc. B. Published online before print March 9, 2011. Doi: 10.1098/rspb.2010.2701.

См. также:

Мыши чувствуют чужую боль, «Элементы», 03.07.2006.

Александр Марков

‹‹ Назад | Дальше ››

Последние новости: Этология, Александр Марков

16 марта

Социальные амёбы умеют формировать многоклеточный эпителий

11 марта

В присутствии нарисованных глаз люди ведут себя лучше

7 марта

Эволюционные психологи разобрались в экономике романтических свиданий

2 марта

Обнаружен ген, влияющий на вероятность развития посттравматического синдрома

25 февраля

Неандертальцы интересовались птичьими перьями

11 февраля

Рыбы помогают друг другу выбрать правильное решение

7 февраля

Влияние климата на эволюцию человека подтверждается

2 февраля

Найдено новое подтверждение раннего выхода сапиенсов из Африки «южным путем»

26 января

Коршуны отпугивают соперников пластиковыми пакетами

21 января

Древние сапиенсы умирали молодыми

четверг, 17 марта 2011 г.

Леонид Попов, 17 марта 2011

НравитсяПоделиться

Только взрослые макаки (как на этом кадре) поняли, что снимки – это не сами обезьяны, а их представление. Молодняк реагировал на фотопортреты как на живых визави (кадр с сайта bbc.co.uk).Биологи установили, что макаки способны различать на снимках знакомых и незнакомых обезьян. Результат удивил учёных, поскольку в обычной жизни у макак нет фотоснимков, и неочевидно, что обезьяны могли бы сходу понять их значение.

Эксперимент проходил во французском парке дикой природы La Forêt des Singes. В опыте были задействованы варварийские обезьяны (маготы), причём были изучены две социальные группы макак численностью в 46 и 57 особей.

Каждой обезьяне предъявляли фотоснимки различных сородичей — как членов своей группы, так и представителей чужого «клана». Взрослые макаки поняли значение снимков. Причём, судя по разной реакции, они распознавали на них представителей своей группы и чужаков. Последних макаки разглядывали явно дольше.

Узнавали ли обезьяны среди своих непременно каждую особь по отдельности или они просто помнили множество лиц членов стаи — осталось неясным. Зато стало очевидно, что способность распознавать «портреты друзей» у макак появляется с возрастом.

Молодняк в этом опыте не делал различия между снимками своих и чужих обезьянок, выказывал одинаковое любопытство (причём большее, чем у взрослых), нервозность и, похоже, пытался общаться с фотопортретом, как с настоящим животным. Молодые макаки нюхали снимки, дотрагивались до них губами и лапами.

Этот любопытный эксперимент провели специалисты из Германского центра изучения приматов (DPZ) и Гёттингенского университета (University of Göttingen). Открытие, по мнению биологов, поможет в дальнейшем исследовании поведения приматов. Подробности опыта можно найти в статье в Animal Cognition.

среда, 16 марта 2011 г.

Кашалоты, по всей вероятности, называют сами себя различными именами. Такой вывод сделала группа ученых, исследовавшая поведение трех морских млекопитающих. Работа специалистов опубликована в журнале Animal Behavior, а коротко о ней пишет Wired.

Кашалоты - это представители отряда китообразных, обитающие во многих регионах океана за исключением полярных областей. Эти животные обитают большими стадами и много общаются друг с другом при помощи характерных щелкающих звуков. Авторы новой работы ранее создали методику, которая позволяет различать звуки, издаваемые отдельными животными.

В новом исследовании ученые изучали сигналы, издаваемые тремя кашалотами. Специалисты сосредоточились на последовательности из пяти щелчков, которая, как считалось раньше, идентична у всех животных, и часто предваряет более длительный сигнал. Анализ показал, что промежутки времени между щелчками отличаются в зависимости от того, кто из кашалотов издает звуки. Ученые полагают, что при помощи такой индивидуализированной последовательности щелчков кашалоты как бы представляются остальным животным по имени.

Недавно другой коллектив исследователей, также изучавших песни китообразных - а именно синих китов - обнаружил, что, начиная с 60-х годов XX века высота издаваемых ими звуков непрерывно и почти линейно снижается. Точные причины этого явления ученым пока неясны.

Ссылки по теме

- Sperm Whales May Have Names - Wired, 14.03.2011

- Гигантский кит из "Моби Дика" оказался реальностью – Lenta.ru, 01.07.2010

- В Швеции нашли останки древнего "правильного" кита – Lenta.ru, 04.06.2009

- Воздействие сонаров на дельфинов оказалось переоценено – Lenta.ru, 09.04.2009

- Детеныши первых китов были сухопутными – Lenta.ru, 04.02.2009

Сайты по теме

- Кашалоты в Википедии

Ньютон биологии еще не родился. Разговор с эмбриологом

| Пишет nature_wonder ( @ 2011-03-16 10:46:00 |

| Метки данной записи: | biology, development, evolution |

Ньютон биологии еще не родился. Разговор с эмбриологом

Каждый из нас когда-то был крошечным комком клеток.

Во всей биологии, пожалуй, развитие организма можно назвать одним из наиболее поразительных и фундаментальных процессов. В нем же, на мой взгляд, находятся ответы на многие вопросы, касающиеся эволюции. В обоих случаях мы имеем дело с «превращением». Мне довелось поговорить со специалистом, непосредственно изучающим и наблюдающим эти вещи.

Ниже интервью, которое я взял у научного сотрудника лаборатории (Германия), специализирующейся на эмбриологии высших позвоночных, в особенности млекопитающих. Моего собеседника зовут Николай. Его отдел занимается вопросами раннего развития (возникновение полярности), движения клеток и возникновения сердца.

Подробнее не сообщаю: инкогнито в данном случае – это возможность свободно высказаться на важные темы, не обдумывая при этом, насколько политкорректным будет ответ. Я заинтересован в максимальной откровенности. Полагаю, засчет этого интервью выиграло. Мы обсудили в числе прочего, работает ли биогенетический закон, почему эмбриологи говорят о «полях», в чем неполнота неодарвинизма, какова роль генов, и другие вопросы, важные для понимания живого.

Текст плотный, для вдумчивого чтения.

В 2005 году журнал Science составил список ключевых 125 вопросов, ответы на которые науке не известны, и которые должны служить ориентиром для исследований будущих десятилетий. Среди них из относящихся к развитию организма:

How is asymmetry determined in the embryo?

How do organs and whole organisms know when to stop growing?

How do limbs, fins, and faces develop and evolve?

Why doesn't a pregnant woman reject her fetus?

Вы могли бы обрисовать круг нашего незнания в области эмбриологии – что вам представляется существенным и наиболее трудным. Иными словами, какие важные вещи в этом направлении мы на сегодняшний момент не знаем/не понимаем?

По поводу пунктов приведенных Вами. Первый вопрос связан с разрушением симметрии (возникновением ассиметрии), которое сопровождает развитие. При этом возникает несколько осей. Сегодня особо актуальным является возникновение право-левой ассиметрии. Второй вопрос связан с контролем развития и взрослого состояния (морфостаз). Он важен и с медицинской точки зрения, канцерогенез – это, по сути, нарушенный контроль роста и дифференцировки. Третий вопрос связан непосредственно с причинами формообразования и актуален с точки зрения теории эволюции. Делаются попытки использовать данные эмбриологии для построения модифицированной теории эволюции, так называемой evo-devo.

Конкретный ответ на Ваш вопрос о нерешенных проблемах не так прост. С одной стороны, можно смело утверждать, что в понимании процессов возникновения ассиметрии, возникновения и поддержания правильной формы и причинах развития органов мы пока не продвинулись достаточно далеко. Однако факт и то, что огромное количество публикаций посвящено темам биологии развития, и если судить по количеству, мы все ближе и ближе к ответам. Я давно заметил, что научно популярные обзоры некоторых этих работ, которые можно найти, например, на сайте elementy.ru заканчиваются всегда на оптимистической ноте. Но это не совсем соответствует положению дел. Почему?

У нас в руках отдельные нити, что дает надежду выхода из лабиринта, двигаясь вдоль этих нитей. Но ирония в том, что нитей этих все больше и больше, и клубок начинает запутываться все сильнее и сильнее. У нас нет ответа на фундаментальный вопрос: как из нитей возникает одежда, другими словами, как из отдельных процессов возникает стабильная форма организма. Поэтому ответы на отдельные вопросы пока не приближают нас к ответу на главный.

Основная проблема заключается в том, что практически не существует теоретической биологии. Если прорывы в физике в начале 20 века были возможны благодаря взаимодействию экспериментаторов с такими теоретиками как Бор, Эйнштейн, Гейзенберг, то сегодня структурных предпосылок для таких теоретических величин, по крайней мере, в эмбриологии не видно. Это можно объяснить сложностью проблемы. И, кстати, именно отсутствие теоретической биологии и эмбриологии хорошо демонстрирует мой тезис: от понимания механизмов мы сильно удалены.

Хотя сегодня и говорят о приоритете функциональных исследований над описательными, сами функциональные исследования, в принципе, тоже являются описательными. Например, мы можем различными способами отключать (или стимулировать) гены или их функцию в целом организме у мышей (knock-out, knock-in), у лягушек и рыб инъекцией блокирующих последовательностей (morpholino). Затем изучаем фенотип и описываем результат отключения гена на морфологию. После этого мы можем изучить и влияние на экспрессию других генов. Но сам механизм произведенного эффекта на форму вовсе не ясен. Между молекулярной биологией и эмбриологией зияет огромная пропасть. Показать, что отсутствие функции гена приводит к отсутствию развития структуры или нарушению его формы, не значит показать, что этот ген действительно делает и какую роль он играет в оркестре формообразования. Первый этап молекулярного изучения процессов онтогенеза был чисто описательным: были найдены сотни факторов, участвующих на разных этапах в процессах. Потом научились эти факторы отключать. При этом оказалось, что многие из факторов необязательны, а те, которые обязательны, часто занимаются лишь блокированием своих антиподов. И отключение обоих давало в результате опять норму. И очень важный момент: отключение факторов дает, как правило, целостный эффект.

В целом можно утверждать, что путь от гена к форме еще нехожен. Хотя должен признаться, что и описательные исследования сами по себе не могут не вызывать восхищения. Например, мы можем визуализировать клетки, экспримирующие определенные гены в эмбрионах, и даже наблюдать за их судьбой. Все это красиво и когда-нибудь может помочь нам и в понимании процессов.

Проблема в теории: нет целостного теоретического подхода к вопросу о роли отдельных факторов в полифонии целого. Нет достаточного понимания того, что вопрос формообразования это самостоятельный вопрос, что он связан с развертыванием структур в пространстве и времени и не редуцируется к дифференциальной экспрессии генов и клеточной дифференцировке.

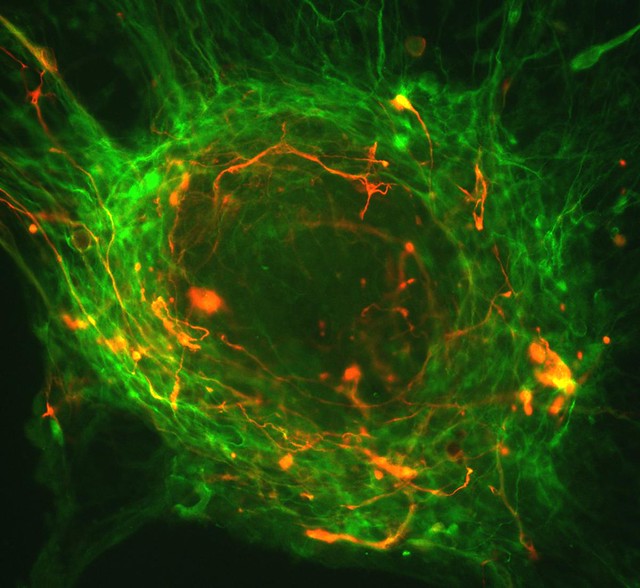

Стволовые клетки человека дифференцируются в нейроны [BSCRC]

Хотелось бы понять, насколько устойчива форма. В этой связи обычно говорят об эквифинальности, но я бы обратил внимание на разнообразие уродств. Также на ум приходят опыты с возмущением развития, где у животных на ногах вырастали глаза и проч. Как сочетаются подвижность морфологии, с одной стороны, и ее неизменное воспроизводство в ряду поколений, с другой?

Действительно невозможно не заметить устойчивости формы. Она, кстати, начинается уже с того, что форма взрослого организма не изменяется, несмотря на постоянное движение в ней - это хорошо видно на примере гидр или некоторых одноклеточных организмов со специфической формой. В этом случае говорят о морфостазе. С другой стороны изменчивость формы - условие эволюции. Тут важно смотреть и на устойчивость, и на изменчивость внимательнее.

Эквифинальность обозначает достижение одного и того же результата разными путями. Этот феномен можно наблюдать как в индивидуальном развитии (онтогенезе), так и в эволюции. Типичная взрослая форма морского ежа может возникать как через стадию личинки, так и без нее, а может и из диссоциированных клеток. То же касается лягушки, которая у некоторых видов может возникать прямо, минуя стадию головастика. Нервная трубка возникает как инвагинацией, так и прямо из группы клеток, то же касается хорды. Сердце позвоночных может возникать как из одной, так и из двух пульсирующих трубок, хрусталик может возникать как из покровной эктодермы, так и из радужки, последовательность регенерации плавников может быть модифицирована. Список можно продолжать бесконечно. Но при рассмотрении эквифинальности возникают различные недоразумения.

Во-первых, неверно думать, что форма всегда найдет путь к правильной реализации. Вполне достаточно того, что одна и та же форма достигается разными процессами. Странно ожидать от организма абсолютной и всегда верной реакции. Эмбрион часто вообще не переживает манипуляции. Зато способ его реакции (в тех случаях, когда нормальная форма все же не возникает) говорит нам о многом: факт существования отклонений и уродств, если быть последовательным, вовсе не сбивает нас с толку, а ведет нас к понятию морфогенетического поля. Морфогенетическое поле - понятие необходимое в биологии развития. Оно, по сути, привязано к определенной группе клеток, из которой при нормальных условиях возникает определенная структура. Но из этого поля делением (искусственным или естественно-патологическим) могут возникнуть и несколько таких структур. И наоборот, объединением из нескольких полей одна структурa. Именно это свойство в свое время заставило эмбриологов говорить о поле, по аналогии с магнитными полями. Есть поле почки, сердца, глаза, конечностей, но и весь эмбрион до гаструляции - это одно такое поле. Механизмы поля нам еще неизвестны, но существование целостных единиц (или модулей) развития - факт. Части поля реагируют на возмущения как части целого, поэтому именно поле - удобное понятие для классификации и объяснения аномалий (атрофия, гипотрофия, гипертрофия или трансформация). Например, ген eyeless индуцирует возникновения поля глаза, и именно поэтому искусственная неконтролируемая экспрессия ведет к возникновению глаз на ногах у плодовой мушки. То же касается и других известных уродств (гомеотических трансформаций под влиянием гомеобокс генов) - у дрозофилы трансформируется целый сегмент или у позвоночных позвонок (изменяется его идентичность).

Таким образом, уродства помогают нам разглядеть другой принцип развития формы - целостность и связанное с этим существование модулей-полей. Конфронтация с феноменами развития заставила по иному взглянуть как на форму, так и вообще на сущность живого: форма, по всей видимости, играет роль независимого фактора, и ее развитие опосредовано морфогенетическими полями.

Кажется, здесь сразу нужно внести ясность, чтобы избежать возможного недопонимания. Вы говорите о некоем силовом, в физическом смысле, поле, либо это удобный образ, описывающий коллективную активность клеток и клеточных структур? Как я могу предположить, речь идет о чем-то вроде векторного поля, где свойства и поведение клетки есть функция ее [относительного] местоположения. Я в любом случае хотел бы понять следующую вещь: любой многоклеточный более-менее сложный организм будет описываться несколькими полями, однако он изначально возникает из одной клетки. Таким образом, мы должны считать, что поля имеют свойство саморазвертываться друг из друга. И потенциально они все «сидят» в одной зиготе.

Еще один момент – клеточный и молекулярный состав организма непрерывно обновляется. Как может поддерживаться целостность поля?

Действительно, единое поле эмбриона разлагается на множество отдельных полей органов и подструктур. Каким образом это происходит? На этот вопрос не будет ответа, пока не будет ясности о причинах и сущности поля вообще. Эмбриологи, говоря о поле, обычно не имеют в виду поле в силовом смысле, а действительно участок ткани. На кону ведь существование новых физических закономерностей. Объявлять такое себе дороже, но даже если мы наберемся смелости, то существуют и объективные причины для осторожности: источник сил нам неизвестен, математическое описание процессов оставляет желать лучшего. Другими словами, мы не научились в достаточной мере операционализировать это понятие. Если бы это удалось, то осталась бы лишь идеологическая компонента проблемы.

Определение поля как группы клеток неудовлетворительно, так как эта группа все же обладает особенными характеристиками. Она не детерминирована ни количеством клеток, ни их размером, ни механизмами (эквифинальность), размеры поля могут сильно варьировать. Все это чрезвычайно осложняет представление о сущности поля. Сейчас существуют два направления: одно просто использует понятие поля, утверждая, что без этого понятия неясны ни онтогенез, ни развитие патологий, ни эволюция. При этом вопрос причин поля в принципе замалчивается. Другое мнение с моей точки зрения правильнее: утверждается, что поле - это самоорганизующаяся единица. При этом некоторые идут достаточно далеко и говорят что поле - это материальная причина онтогенеза. Другое дело, с моей точки зрения, что смысл понятия самоорганизации в отношении живых систем все же несколько иной.

По поводу поддержания целостности поля: конечно, существуют попытки объяснить это, например, градиентами сигнальных молекул или с помощью моделей типа реакция-диффузия. Эти же объяснения используют и для развития. Но вкратце могу сказать одно - все модели в лучшем случае объясняют один аспект и позорно разваливаются на следующем. Отсутствие однозначного порядка в феноменах развития мешает как тем, кто ищет новых физических принципов типа поля, так и редукционистам, пытающимся собрать эмбрион «снизу». Я знаю, что не скажу Вам ничего оригинального, но мне лично ясно: живое активно и находится в поиске решений. Отсюда отсутствие порядка вещей, так радующего глаз при изучении неживых систем.

Очень значительная часть животного мира развивается непривычным для нас способом, через стадии. При этом личинка может кардинально отличаться от взрослого животного, несмотря на то, что в основе у них один и тот же геном. Для меня это пример потрясающей способности живого к преобразованию своей морфологии и физиологии. В стадии куколки личинка растворяется почти полностью, и происходит строительство нового организма с нуля. То есть «суп» из клеток начинает как-то самоорганизовываться, образуя полностью новые структуры, и к окончанию процесса - готовое функционирующее существо. При этом, как я понимаю, все идет без каких-либо управляющих сигналов извне. Получается, в этом случае форма возникает не путем наращивания слоев, а в «супе» присутствует своего рода дальний порядок, где клетки «понимают», в каком месте они находятся, и во что им нужно превращаться. Лично у меня сносит крышу от этого. :) А у эмбриологов какая реакция?

Как у человека, у меня тоже сносит. B эмбриологии первичноротых я профан, то же, что мне известно, в принципе с точки зрения механизма напоминает другие процессы - эпиморфной регенерации, морфалаксиса и трансдифференциации. Но надо сказать, что и в других процессах форма вовсе не возникает через нарощение слоев. Процессы, ведущие к морфогенезу, очень различны, тут и рост, и деление, и направленная гибель и движение клеток. Движение клеток может происходить как в индивидуальном, так и в коллективном порядке, клетки могут формировать правильную форму через реорганизацию ткани. Что касается метаморфоза у, например, насекомых, то cчитается, что часть клеток погибает, а другая остается как зачаток будущих структур. Их судьба определяется разметкой в эмбрионе. Конечно, это во многом умозрительные представления. Вам расскажут о градиентах, например decapentaplegic и hedgehog ответственны за разметку зачатков крыльев, но не расскажут о проблемах с градиентной моделью как таковой. С другой стороны, регенерационная бластема амфибий с организацией разметки заново или de novo возникновение клеток из синцитиальной бластодермы у той же плодовой мушки, по-моему, не меньшее чудо.

Вопрос, который не могу не задать, по поводу т.н. биогенетического закона, что часто используется в эволюционных баталиях. Все-таки, эмбриогенез повторяет филогенез или нет? И в этом же контексте, если смотреть на развитие – можно ли сказать, что природа использует одни и те же приемы для построения организмов; или прослеживаются разные принципы в зависимости от эволюционных линий?

Так называемый биогенетический закон является трансформацией закона Бэра, суть которого сводится к тому, что сначала развиваются общие признаки, а потом специальные. Этот закон, кстати, сформулировал еще Аристотель. Геккель приспособил этот закон к теории Дарвина, ярым сторонником которой он являлся. При этом он исказил его суть. Закон Бэра более нейтральный и работает эффективнее (хотя и он не всегда). Закон же Геккеля, если бы он был верен, должен привести к выводу, что, к примеру, обезьяны возникли из человека, а не наоборот, человек из обезьяноподобных предков. Кстати, еще Бэр заметил такие странности - он подчеркивает, что эмбрионы примитивных животных похожи на взрослые стадии более развитых.

По самому вопросу можно сказать следующее: сравнение эмбрионов поддерживает тезис родственности организмов. Тезис, который проистекает из сравнительной морфологии, из работ Оуэна, Гете и Сен Илера. Ведь эволюционные идеи были и до Дарвина. Надо недвусмысленно сказать: дарвинизм и неодарвинизм (СТЭ) являются теориями, предлагающими механизмы эволюции, но не единственными теориями или представлениями о эволюции как таковой. Эксплуатировать эмбриологические данные с идеологической целью убедить неспециалистов в правоте мейнстримных современных представлений об эволюции нечистоплотно, по сути, это обман. Мне лично очень не понравилась соответствующая глава в русскоязычном сборнике "Доказательства Эволюции". Именно эмбриологи, вплоть до сегодняшнего дня, противятся СТЭ. Об этом авторы умолчали. А ведь это немаловажный факт.

По поводу приемов построения организмов, используемых природой: то, что эти приемы разные, мы обсудили в связи с эквифинальностью. Но закон Бэра все же в определенном смысле работает. Можно сказать, что есть консервативные стадии развития. К таким стадиям относится так называемая филотипическая стадия или фарингула у позвоночных, характеризуемая наличием хорды, нервной трубки, сомитов, трех отделов кишечника, зачатков глоточных складок, вентрально расположенным сердцем и целомом. Помимо морфологических характеристик эта стадия характеризуется и передне-задней упорядоченностью экспрессии хокс-генов. Недавнее исследование (Nature 2010) показало, что подобная стадия у насекомых (на примере Drosophila) характеризуется временным сужением вариации в экспрессии генов. Это сужение вскоре опять релаксирует.

Почему эмбриология традиционно не дружит с СТЭ? Дарвинисты действительно не интересуются развитием, но они могут сказать, что для СТЭ не важно, как устроена связь между генотипом и фенотипом. Единственное, что нужно – чтобы какая-то связь между вариацией генома и организмом была. Этого достаточно для запуска естественного отбора.

Исторически проблемы эмбриологов с дарвинизмом, по-видимому, связаны с тем, что дарвинисты и позже неодарвинисты по идеологическим мотивам зацикливались на случайности, в то время как биологи, связанные с морфологией (из российских достаточно назвать Заварзина или Берга), постоянно конфронтировались с закономерностями. То же касается и эмбриологов. Их интересовали причины развития и роль развития в эволюции, в то время как дарвинистам до синтеза были важны общие, идеологически обоснованные принципы, без всяких механизмов. (В начале 20 века дарвинизм был в кризисе, не только эмбриологи, но и генетики, к примеру, великий Томас Х. Морган, были чрезвычайно скептичны по отношению к идеям Дарвина). Лишь после синтеза дарвинизм приобрел подобие научности благодаря моделям популяционной генетики.

К сегодняшней же ситуации должен сказать следующее. Вы говорите: связи между вариацией генома и организмом «достаточно для запуска естественного отбора». Ho факт отбора абсолютно тривиален. Говоря философским языком, это аналитическая истина. Загадка эволюции не в отборе, а в механизмах, ведущих к вариации, что в свое время понял и Дарвин. Другими словами, без вариации нет отбора. Если же вариация глубоко связана со свойствами варьирующего объекта, то эти свойства игнорировать нельзя. Эффект мутации (независимо от того, случайная она или направленная) зависит от свойств организма. Если эволюционист хочет объяснить наличие структуры, вариация на уровне последовательностей нуклеотидов не является адекватным объяснением. СТЭ игнорирует как закономерности формы, так и активный характер вариации. С точки зрения многих эмбриологов вариация - это следствие поиска креативных онтогенетических решений в пространстве возможного. Сегодня, как и в начале прошлого века, СТЭ опять имеет противников тяжеловесов и в среде исследователей геномов, считающих, что роль адаптации в макроэволюции мала.

Тогда с чем бы вы сравнили роль генов (и их изменений) в процессе эволюции структур и органов? Интересен механизм или принцип, по которому старая форма преобразуется в другой, столь же функциональный, организм с новыми признаками. Откуда берутся работающие структуры, ведь потенциальное пространство вариаций огромно?

Как Вы понимаете Ваш вопрос очень непростой. Есть разные представления на этот счет.

Важным считается, во-первых, модульное устройство организмов. Из этого следует, что морфологическая эволюция происходит на уровне этих модулей, возникающих в ходе онтогенеза из соответствующих полей, как об этом, например, пишут Гильберт, Опитц и Рэфф. То есть способность к эволюции надо искать на этом уровне.

Вторым важным моментом считается так называемая норма реакции - способность системы к изменениям фенотипа в рамках исходного генетического фона. Считают, что эта способность используется в ходе эволюции. Интересный пример - знаменитая датская коза, у которой отсутствовали передние ноги. Она научилась ходить на задних двух, то есть приобрела вторичную бипедальность. Анализ морфологии после гибели козы показал значительные изменения всего скелета, включая форму грудной клетки, костей таза, а также новые мышечные структуры. Можно себе представить, что мутация, касающаяся одной структуры, может привести к глобальным изменениям во всем организме. С другой стороны сама способность к таким изменениям требует глубокого изучения, а не отговорок. Тут говорят о том, что система обладает "способностью к эволюции" (evolvability), но в чем она заключается кроме бесконечных споров об адаптивных характеристиках гипермутаторов, еще не разьяснили.

По поводу роли генов. Тут надо отличать геном, или совокупность генов, с одной стороны, и отдельные участки генома и их продукты с другой. Роль генома переоценить невозможно, это и текст, и часть контекста, он поставляет и строительные материалы, и энзимы, регуляторные белки, и сотни тысяч нетранслируемых продуктов (проект Encode). Он несет в себе специфические регуляторные последовательности, а также отпечатки эпигенетических процессов. С другой стороны, отдельные гены, по всей видимости, играют роль переключателей целостного состояния системы. Такой взгляд развивает, например, Дональд Ингбер из Гарварда, который считает, что состояния клетки являются своего рода аттракторами, а внешние воздействия (в том числе генетические) лишь помогают системе выбрать решение.

Роль генов часто сравнивают с ролью параметров, одни гены (структурные) играют роль параметров порядка, а другие (регуляторные) контрольных параметров. Точнее сказать, не играют, а чаще всего поставляют продукты, играющие роль. Этот подход интересен тем, что сближает теорию морфогенеза с моделями самоорганизации. Такой подход разрабатывается, например, российским эмбриологом Львом Белоусовым.

По поводу же ваших слов о пространстве вариаций: склонен считать, что пространство не огромно, а ограничено определенными типами. С моей точки зрения естественные виды, формы существуют в реальности как аттракторы в пространстве возможного. Это уже не строго научное мнение, а философская позиция подобно тому, как Пенроуз считает существование математических обьектов реальными. Для того, чтобы такое мнение было более обоснованным, необходимо развивать так называемую рациональную морфологию, которую провозгласили Гудвин и Вебстер в своей замечательной книге "Form and Transformation".

Насчет ваших слов об ограниченности пространства вариаций возникает естественный вопрос, что же служит таким ограничителем степеней свободы клеток и клеточных структур. Насколько я понимаю, как раз на эту тему внятного ответа у науки пока нет. Поэтому я разверну этот вопрос: скажите, по какой причине мы этих вещей не знаем? Физики описывают поведение материи на наномасштабах, манипулируют отдельными атомами. Химики синтезируют вещества с заданными свойствами. Кажется, известны все законы, имеющие значение на микро- и макроуровне. В чем же дело? Почему, зная об эволюции Вселенной на отрезке 14 млрд. лет и заглядывая во взаимодействия протонов, мы не можем понять, как из икринки получается обычная лягушка?

По поводу ограничения: глобальное в состоянии контролировать или, как выражается основатель синергетики Хакен, порабощать локальное (здоровье, кстати, тоже зависит от способности подавить автономность частей). А как это получается у целого? (По определенным причинам объяснение Хакена для биологии не подходит). У меня лишь догадки. Активная способность к реализации ограниченного количества состояний - это нечто вроде таблицы Менделеева или рядов в органической химии. Есть закономерности структур, и мы их в определенном смысле знаем. Похожее есть и в биологии - этими закономерностями интересовались, например, Гете в своих морфологических трудах, Гарстанг, Больк. Одна из интересных закономерностей - ретардация, о ней хорошо, но немного однобоко написал С.Гулд в книге "Онтогенез и Филогенез". Арси Томпсон в своем труде "О росте и форме" также пытался выявить эти закономерности, есть интересная работа Владимира Черданцева "Морфогенез и Эволюция". Но в целом о ясности говорить не приходится. Соглашаясь с Кантом, можно констатировать: Галилей (или Ньютон) биологии еще не родился.

Теперь по поводу второго вопроса (почему биология противится). Тут возможны разные ответы (точнее не ответы, а мысли вслух). Можно ссылаться на философские рассуждения, начиная от Платона и кончая Плесснером и Гансом Ионасом. И большинство из них достаточно серьезны (думаю, тут не место для их обсуждения). С другой стороны, можно сказать, что уровень сложности организма слишком высок, что функционирование генома все еще не раскрыто. Что знание о распределении молекулярных факторов в эмбрионе, как и изучение механического состояния эмбриональной ткани далеки от полноты. И это будет правдой. Можно вместе с Нильсом Бором сказать, что ввиду особенностей поведения живой материи исчерпывающее физическое объяснение не представляется возможным - невозможно проследить одновременно поведение отдельных молекул, неясно, какой атом уже часть организма и какой нет. Коротко говоря: невозможно создать полностью контролируемые условия для экспериментов. И это тоже будет верно.

Можно расширить подход Бора и заметить, что в отличие от машин, в отличие от структуры физических экспериментов, но также и в отличие от самоорганизующихся систем, которых объединяет заданность граничных (не начальных) условий, в живых системах эти условия не могут быть описаны.

Но однозначного ответа нет. Я считаю, что те загадки, что встречают нас в эмбриологии, имеют прямую связь и с проблемами функционирования нервной системы.

Можете более развернуто пояснить эту мысль? Развертывание эмбриогенеза в чем-то гомологично процессу мышления – вы этот смысл вкладываете?

И это тоже верно, но я имел в виду нечто иное. Тут два аспекта. Во-первых, вопрос регуляции. Способность эмбрионов к восстанoвлению разрушенных структур и способность некоторых видов к масштабной регенерации структур во взрослом состоянии можно сравнить со способностями мозга (в особенности молодых особей) к функциональному восстановлению. То есть, хотя морфологическое восстановление ввиду структурных особенностей невозможно, мозг в состоянии компенсировать функцию. Это по-своему не менее интересно и указывает на нежесткость связи форма-функция мозга, а это в свою очередь (если продумать до конца) разрушает надежды редукционистического понимания работы мозга.

Второй аспект связан с первым. Наличие агентной активности при процессах развития сопоставимо с необходимостью признания такой активности в работе мозга. Знаю, что вызову взрыв возмущения, но выскажу мнение: если мы хотим оставаться рациональными, никакого другого шанса вообще нет. На этом я остановлюсь и предложу желающим додумать самим.

Пытались ли эмбриологи путем воздействий на развитие получить в лабораторных условиях фенотипы с признаками (или зачатками признаков) другого таксона? В качестве примера, наверняка известная вам работа про зубы у цыплят. Аналогично, думаю, возможно «проявить» конечности у змеи [..] Но это эволюция вниз – а как насчет эволюции вверх? Делались ли такие эксперименты?

Пытались ли эмбриологи путем воздействий на развитие получить в лабораторных условиях фенотипы с признаками (или зачатками признаков) другого таксона? В качестве примера, наверняка известная вам работа про зубы у цыплят. Аналогично, думаю, возможно «проявить» конечности у змеи [..] Но это эволюция вниз – а как насчет эволюции вверх? Делались ли такие эксперименты? Существуют наверняка интересные работы, с которыми я незнаком. Но в целом соглашусь с Вами. В основном эволюция вниз. У курицы развиваются зубы, у плодовой мушки - дополнительная пара крыльев. Насчет змеи статьи не читал, поэтому отношусь к фотографии скептично. Но есть еще эксперименты Хармса 1930-х годов с илистым прыгуном - под воздействием тироксина передние конечности удлинялись, жабры подвергались редукции, дыхание учащалось, эпидермис утолщался, животные дольше оставались на сухой поверхности. Эти эксперименты было бы конечно неплохо повторить, так как они показывают определенную способность к трансформации, как Вы выражаетесь «вверх». Но действительно впечатляющих экспериментов все же нет.

Принципиально тут следующее - с одной стороны консервативность развития, эквифинальность, с другой стороны норма реакции. Проблема эволюции новых признаков в разрушении барьера стабильности. Параллельное развитие подобных структур (например, глаз у медуз) вроде показывает, что этот барьер должен быть преодолеваем. Глаза у медуз, кстати, ставят нас перед проблемой определения «верха» и «низа», то есть возникновение новых признаков может быть лишь вспоминанием уже имевшихся.

В природе мы можем встретить огромное разнообразие самых причудливых форм (см., например, Leafy Seadragon). В то же время некоторые формы, которые совсем не представляются удивительными, странным образом не возникают. Например, крупный размерный класс представлен тетраподами, и в нем нет животных с тремя парами конечностей.

Хотя ничего необычного в том не было бы, учитывая, что у предков – рыб – пар плавников бывало и три, и четыре, и больше. С другой же стороны, наблюдаются многочисленные параллелизмы – независимое появление одних и тех же паттернов в ходе эволюции разных линий. Такое отсутствие одних форм и постоянное воспроизводство других – говорит ли оно о чем-либо? Может ли это быть завязано на закономерности развития? Если все body plans сложились пол-миллиарда лет назад, и они устойчивы к эволюции, значит, это может быть определенным условием хода онтогенеза?

Хотя ничего необычного в том не было бы, учитывая, что у предков – рыб – пар плавников бывало и три, и четыре, и больше. С другой же стороны, наблюдаются многочисленные параллелизмы – независимое появление одних и тех же паттернов в ходе эволюции разных линий. Такое отсутствие одних форм и постоянное воспроизводство других – говорит ли оно о чем-либо? Может ли это быть завязано на закономерности развития? Если все body plans сложились пол-миллиарда лет назад, и они устойчивы к эволюции, значит, это может быть определенным условием хода онтогенеза? Тема, насколько мне известно, не раскрыта.

Для начала вопросом на вопрос: почему не существует многоголовых организмов? Если голова возникла, то она может быть лишь одной. Почему у (крылатых) насекомых развиваются лишь две пары крыльев с (функционально обусловленной) эволюционной тенденцией к двукрылости? Третья "пара" крыльев у ископаемых насекомых интерпретируется сегодня иначе.

Eсть подверженные вариации, но существуют очень консервативные вещи, которые по мере возникновения жестко фиксируются, такие как, к примеру, наличие передне-задней, дорсо-вентральной или апико-базальной полярности. Поэтому наличие 4-х конечностей лежит глубже, чем трансформации в онтогенезе, приводящие к причудливым формам как у See Dragon. Объяснения могут быть разными - от чисто физических закономерностей развития, до фиксированных сигнальных взаимодействий, к тому же туловище обладает определенной передне-задней полярностью. Есть мнение, что разметка эмбриона, ведущая к развитию конечностей, намечается очень рано, уже на стадии развития Гензеновского узелка, выделяющего ретиновую кислоту.

Вы сами упомянули вопрос о физиологической приспособленности. Если иcходить из все более популярного мнения, что употребление способно содействовать развитию и эволюционному закреплению органов, можно представить себе, что четыре конечности закрепились именно таким способом. Отсюда вопрос, могут ли дополнительные пары конечностей быть для позвоночных функциональными и может ли нервная система позвоночных эффективно управлять тремя парами конечностей?

В принципе экспериментально можно вызывать развитие дополнительных конечностей как на эмбриональной стадии, например, с помощью пересадки материала поля или имплантации факторов роста (FGF) или даже на взрослой стадии у животных с сильно развитой способностью к регенерации. О функциональных исследованиях мне ничего не известно. Интересно было бы сравнить регуляцию передвижения у насекомых и тетраподов. В общем, я не думаю, что наличие всего четырех конечностей - это замороженный случай. Скорее свойство, обусловленное функционально и онтогенетически. Конечно, и на этот Ваш вопрос возможен и ортогенетический ответ, но он на данный момент недостаточно обоснован.

Расскажите, пожалуйста, о своей мотивации. Интересно, что вы, занимаясь эмбриологией, хотите понять, каков ваш вопрос к природе. Есть ли у вас интуитивное предположение, которое вы знаете, что не можете [пока] доказать, но которое кажется вам близким к правде?

Мой подход в том, что борьба с редукционизмом - не до конца верный путь. Процессы надо изучать настолько детально, насколько это возможно. Части играют очень важную роль, но она имеет смысл тогда и только тогда, когда существует активный контекст. Этот контекст эксплуатирует детали, поэтому кроме знания о деталях нам необходимо знание об организующих принципах. Хорошую статью на эту тему написал Майкл Полани (Life's irreducible structure), кроме того я согласен во многом с идеями Нильса Бора, высказанными в его первой лекции "Licht und Leben".

Центральный вопрос биологии развития - это вопрос становления. Становление изучает, конечно, не только эмбриология, но и, к примеру, космология. Но в случае с эмбриологией мы имеем дело со становлением (как минимум) второго уровня. И если многие странности в космологии можно объяснить тем, что так устроена природа, в биологии мы имеем дело с дополнительным онтологическим уровнем. Учитывая активный характер познания, от этого уровня никуда не деться. Я очень рад быстрому технологическому прогрессу: чем больше мы узнаем о физических процессах, сопровождающих развитие, тем меньше шанса у непродуманных представлений и наивных утверждений.

Насчет интуитивных предположений: уверен, что динамика цитоскелета играет центральную роль в морфогенезе, в разметке и в нарушении симметрии, поэтому детальный анализ одноклеточных морфогенезов был бы большим шагом вперед. Мне кажется, что концепция декогеренции может быть применена и к таким процессам, я надеюсь, что появятся физики, всерьез озабоченные вопросами биологии.(продолжение ниже в комментариях)

См. также:

Видеть языком. Разговор с нейрофизиологом

(Не)алгоритмический интеллект. Разговор со специалистом в области ИИ

понедельник, 7 марта 2011 г.

Мы теряем мозг

доктор биологических наук, профессор, руководитель отдела эмбриологии НИИ морфологии человека РАМН

«Популярная механика» №1, 2011

Происхождение человеческого мозга относится к главным загадкам эволюции и к одной из наиболее дискуссионных тем в биологической науке. Почему в какой-то момент времени эволюция поддержала развитие мозга у одной из ветвей приматов? Почему мозг так стремительно вырос за столь короткий период? И почему в течение 30 000 лет мозг homo sapiens постоянно теряет в весе?

Чтобы ответить на эти вопросы, придется обратиться к интересным метаморфозам, происходившим с древнейшими предками человечества миллионы лет назад. До появления человека эволюция совершалась традиционным способом. «Топливо» эволюции — полиморфизм, вариабельность, изменчивость внутри одного вида. Если внешние условия обитания не изменялись, признаки вида сохранялись более-менее консервативно, если же условия претерпевали изменения, то полиморфизм позволял выжить тем существам, у которых оказывались более пригодные для изменившихся условий качества. А вот когда изменчивость признаков не перекрывала изменившихся условий, популяция вымирала. Естественный отбор — это вечное противостояние множественности признаков и давления среды. Сумели животные отыскать себе еду– хорошо, не сумели — вымерли. Есть возможность размножаться — хорошо, нет — все опять же вымерли.

Человек — естественная часть природы, и долгое время эволюция человеческого мозга шла по тем же биологическим законам. Шла она не то чтобы очень быстро, да и само появление приматов (около 65 млн лет назад) нельзя считать какой-то вершиной эволюции — это не что иное, как приспособление млекопитающих к жизни на деревьях. Настоящая человеческая история в обезьяньем мире началась в тот момент, когда возникли необычные условия, то есть та самая переходная среда, которая в корне изменила характер эволюции человеческого мозга. Понятно, что ни с того ни с сего столь серьезные перемены, приведшие в конечном итоге к появлению homo sapiens, произойти не могли. Чтобы объяснить причину этих революционных преобразований, масса теоретиков склоняется к разным формам так называемой речесоциально-трудовой теории. Дескать, человек стал общаться, стал трудиться, и тогда мозг начал радикальным образом меняться. Однако эта теория не выдерживает даже поверхностной критики. Сейчас известно много видов животных, использующих орудия, системы сложных коммуникаций и развитую структуру сообществ, но это так и не привело к появлению крупного мозга. Так что же произошло?

Рай находился в Африке

Судя по всему, архетип человеческого мозга сформировался в определенной уникальной среде в результате длительного биологического процесса. В какой-то момент времени, примерно 15 млн лет назад, на востоке Африки сложились очень благоприятные условия для жизни любых млекопитающих. Тогда в субтропиках или в тропиках, в полузатопленных местах, в неглубоких проточных водоемах в огромных количествах размножались какие-то вкусные и питательные животные — беспозвоночные или рыбы. На этих существах паразитировало огромное количество птиц и других животных. Среди последних и оказались наши далекие предки — тогда они были чуть поменьше современных шимпанзе. И в наши дни в Норвегии можно увидеть, как во время нереста сельди медведи заходят на задних лапах вводу и, стоя там по грудь, черпают лапами икру и едят ее, пока не насытятся. Вот и нашим предкам достаточно было войти в воду и слегка почерпать лапками, чтобы наесться. Такой полуводный образ жизни, кстати, хорошо объясняет происхождение двуногости. Понятно, что чем дальше животное может зайти в воду, тем больше оно сможет собрать там пищи. Но заходить на глубину на четвереньках неудобно, поэтому и норвежские медведи, и многие современные приматы вступают в воду, стоя на двух ногах. При этом передвижение на двух ногах освободило передние конечности, которые тоже пригодились. Поскольку, как уже говорилось, водные животные стали обильной пищей птицам, последние активно размножались, а значит, несли яйца. Чтобы доставать яйца из гнезд и употреблять в пищу, предкам человека нужны были руки.

Если фрукты для лазящих животных легкодоступны, то получение белковой пищи дается приматам с большим трудом. В погоне за мясом современные обезьяны охотятся даже на других обезьян. А вот в «африканском раю», сложившемся 15 млн лет назад, с высококачественной белковой пищей у тогдашних приматов не было никаких проблем: икра и птичьи яйца находились почти на расстоянии вытянутой руки. Все это привело к формированию группы животных, практически выпавших из системы отбора: зачем меняться, если условия среды близки к райским? Однако, как известно, при избытке пищи животных вообще ничего не интересует, кроме размножения. Обилие еды, таким образом, усилило конкуренцию при размножении и, как следствие, стало причиной гонки за доминантность.

Мысль изреченная есть ложь

Одним из последствий сложившейся ситуации стала речь, которая, по-видимому, зародилась как раз в «райский» период. Речь могла возникнуть как способ организации совместных действий, а начиналась, возможно, с простых звуков или, например, пения, как у современных гиббонов. Кстати, у гиббонов в мозге есть такие же поля, как и в мозге человека, и именно там у нас локализуется речь. Далее на этой базе уже возникла речь, используемая не как средство общения, а как средство имитации. Можно было впечатлить самку реальными успехами на охоте и обильной добычей, что добавляло самцу привлекательности, увеличивая шансы на передачу своего генома будущим поколениям. А можно было ей об этом просто рассказать и заполучить в ее глазах те же лавры победителя, не прилагая реальных усилий. В биологическом мире все поддерживается именно в такой пропорции: чем меньше действий и больше биологического результата — тем эффективней событие. Поэтому имитация действия с помощью речи стала бесценным качеством у архаичных антропоидов. Речь стала выгодным продуктом, и на нее начал действовать интенсивный отбор, поскольку она позволяла достигать результата в размножении. По сути дела, речь возникла как форма обмана, а обман был эффективен и тогда, и в наши дни.

Итак, пока в райских условиях пищи хватало с лихвой, естественный отбор практически не действовал, работал разве что половой отбор, о котором говорил Дарвин. Все изменилось тогда, когда изменились места нереста водных животных, сформировавших эту переходную среду. И примерно 5 млн лет назад бедные антропоиды остались у разбитого корыта. Пища исчезла. Что у наших предков было в активе? Зубы, которые уже стали почти человеческими? Этими зубами даже ничего толком откусить нельзя. Они были гиперспециализированы под качественную и легко пережевываемую белковую пищу. Есть и другие объяснения возникновению человеческих зубов — некоторые антропологи считают, что они трансформировались тогда, когда антропоиды слезли с деревьев и ушли в полубуш, чтобы вырывать из земли и поедать корешки. Но мало того что на зубах человека нет никаких следов их якобы использования для перетирания корешков — не понятно и то, зачем было слезать с деревьев и отказываться от плодов в пользу корнеплодов.

Что там зубы — у вышедших из «рая» предков человека не было ни когтей, ни быстрых ловких ног, ни шерсти, которая исчезла, видимо, благодаря полуводной среде обитания. С таким печальным наследством большая часть антропоидов, конечно же, вымерла, но остальные стали использовать единственный свой ресурс, на который не действовал отбор, — мозг. Тут-то и началась биологическая эволюция человека.

Ишь ты какой умник!

И она пошла по очень интересному пути. Когда разные группы австралопитеков занялись поиском пищи, на них впервые стал действовать биологический отбор. И тогда они стали объединяться в большие группы и утрачивать те биологические качества, которые позволяют выживать отдельным животным. Теперь отбор благоприятствовал лишь тем, кто мог существовать в группе. Они-то и выживали, размножались и переносили геном в следующие поколения. А кто не мог — из такой группы элиминировался. Мы и сейчас видим это на примерах человеческих общностей, которые ради сохранения среднего уровня отношений отбрасывают как «корешки», так и «вершки», то есть избавляются как от социопатов, так и от самых способных и талантливых. В общностях австралопитеков этот процесс шел полным ходом, и принудительная элиминация самых буйных и самых умных привела к миграциям с прародины человечества — Африки.

Родня

На схеме отчетливо видно, что мозг австралопитека, считающегося непосредственным предком человека разумного, заметно уступал по весу и объему мозгу современной гориллы. Но уже homo erectus значительно опередил по объему мозга человекообразных обезьян: 900–1200 см3 против 600 см3. Изображение: «Популярная механика»

Если разложить по этапам историю миграции человека из Африки, то получается следующая картинка: асоциальные и наиболее интеллектуальные особи мигрировали, создавали новую оседлую группу, и в этой оседлой группе мозг оказывался в среднем больше, чем у членов исходной группы. Затем новая группа становилась более социально стабильной, а всех, кто разрушал стабильность, — опять «вышибали», они опять мигрировали и образовывали за счет высокого полиморфизма новую группу. И при каждой следующей миграции мозг чуть-чуть увеличивался. Сначала группы «изгоев» путешествовали по Африке. Представители homo erectus уже заселили Евразию. Все это время мозг продолжал расти. Если мы посмотрим на антропогенез в той его части, где он хорошо палеонтологически и археологически представлен, то окажется, что на протяжении эволюции каждого вида гоминид мозг непрерывно увеличивался. В частности, у homo erectus он первоначально весил около 900 г, но постепенно вырос до 1200 г.

Альтруистический интеллект

Получается, что в стабильной социальной группе любых ранних и поздних гоминид действовал непреложный закон искусственного отбора. И именно в этом заключена квинтэссенция эволюции мозга человека.

Никакой эволюции и естественного отбора не хватило бы, чтобы всего за 4,5 млн лет наш мозг проделал путь от мозга шимпанзе к мозгу homo sapiens. Но если происходит селекция по социальному принципу, эволюция невероятно ускоряется. Благодаря жесточайшему внутреннему искусственному отбору.

Скальпель и доля

Лобная доля, ставшая морфологической основой человеческого интеллекта, изначально имела задачу торможения животных инстинктов.

Только благодаря лобной доле человек способен отказаться от еды, поделившись ею с ближним и поддержав тем самым отношения внутри социума. И этому есть одно простое доказательство, проверенное на практике. Все знают, что некоторые дамы, слишком сильно озабоченные похудением, стараются есть как можно меньше, и при достижении веса около 40 кг у них нередко начинается болезнь под названием анорексия. Больных анорексией заставить есть практически невозможно, и современная медицина бессильна помочь этим несчастным. В итоге эти женщины безвременно уходят из жизни. Зато лет 60 назад, когда медицина была не столь гуманной, больным анорексией вводили острый скальпель в нижнюю часть височной области и отсекали лобную долю. Такая операция называлась лоботомией. Через некоторое время у пациенток восстанавливались аппетит и менструальный цикл и они возвращались к нормальной жизни. Ну, или почти нормальной. Та часть мозга, которая вопреки животным инстинктам давала нам возможность отказаться от еды, переставала работать, и мысль о неприятии еды человека больше не посещала.

Лобная доля поддерживала общественные связи у древних гоминид. Кто оказывался не способен делиться едой, того съедали самого или изгоняли. Поэтому всего за несколько миллионов лет в результате социального отбора лобные области мозга существенно выросли и однажды стали основой разума.

Вот вопрос: что трудно отнять даже у любимой собаки? Конечно, вкусную еду — кусок колбасы или косточку. В животном мире пищей не принято делиться — наоборот, животные стараются отнять еду друг у друга любым способом. Украл — значит, наелся, наелся — значит, получил преимущество в размножении. В человеческом же социуме едой принято делиться. И вот, как выяснилось, нижняя часть лобной области человеческого мозга потребовалась нам для того, чтобы мы могли отказаться от пищи. Иными словами, лобная область, считающаяся морфологической основой интеллекта, исторически развивалась не для того, чтобы думать о высоком или играть в шахматы. Не было в те далекие времена ни «высокого», ни шахмат. Главной задачей этой части мозга стало торможение животных инстинктов. Ибо только делясь едой, можно было поддержать взаимодействие и общение в группе.

Плод пирровой победы

Человечество расселялось по планете, наращивая объем мозга, и наконец на историческую сцену вышли две крупные группы — неандертальцы и кроманьонцы. У представителей обеих групп мозг достиг огромного размера — 1560–1600 г. Однако при том что мозг по массе был одинаков, стратегия поведения и результаты отбора оказались разные. Неандертальцы были мощными, сильными, умными существами, которые селились очень маленькими семьями. Они придумывали орудия и вообще, возможно, были более интеллектуальными, чем homo sapiens. Но отбор, связанный с поддержанием бесконфликтных ситуаций в группах, на них не действовал. А кроманьонцы, похоже, были туповатыми, ограниченными, но их мозг прошел больший путь социализации. Жестокий отбор приспособил их к общественному образу жизни. Каков же оказался результат конкуренции? Когда на трех жуков нападает банда муравьев, она их уничтожает. Примерно так же кроманьонцы расправились с неандертальцами. И дальше мы, сапиенсы, пожали печальные плоды своей победы. 30 000 лет назад социальный отбор, который тогда, в условиях конкуренции, требовал колоссальных усилий со стороны сапиенсов, прекратился. И ситуация вернулась в каком-то смысле к началу пути: ускорился отбор людей по социальной адаптированности, только теперь отдельные слишком умные «изгои» не могли повлиять на ситуацию — общество стало слишком большим. А безынициативные особи с посредственными данными, способные к плодотворному общению и коллективным действиям, получали преимущество. Кто мог выполнять правила игры в группе, какими бы они ни были идиотскими, получал возможность размножиться и перенести геном в следующее поколение. Кто нарушал правила — тот не размножался. Так мозг постепенно и уменьшился с 1600 до 1300 г, и надо сказать, что подобный регресс не наблюдался ни у одного вида за всю историю гоминид.

«Халява» как наркотик

Вопреки распространенным взглядам, интеллект сам по себе в современном обществе никаких особых преимуществ не дает.

Любая умственная деятельность лишь тогда приносит результаты, когда имеет под собой биологическую «подложку», три главных стимула — еда, размножение, доминантность. Без стимулов мозгу работается тяжело. Мозг является энергозависимой системой, и он настроен на то, чтобы ничего не делать. Ведь даже пока человек расслаблен, мозг, составляющий 1/50 веса тела, потребляет 9% энергии организма. Как только мы задумываемся, энергопотребление повышается до 25% — четверть от всего, что мы вдохнули, съели и выпили. Поэтому мозг поощряет безделье и получение благ без умственных затрат. Неожиданно свалившиеся деньги, ужин в ресторане за чужой счет, приятный подарок — все это наполняет нас светлой радостью. Это мозг насытил кровь серотонином — «гормоном счастья», лишь немного отличающимся по химическому составу от ЛСД. Но если мы решили заработать честным интеллектуальным трудом и напрягли мозг, он проявляет недовольство и начинает вырабатывать совсем другие вещества. Они вызывают в нас раздражение, преждевременную усталость, желание срочно попить, поесть, сходить в туалет. Лень мозга может стать причиной реального расстройства кишечника. Мозг как бы говорит нам: бросай работу и займись поиском бесплатных благ.

Есть ли у мозга шансы на биологический прогресс? Скорее всего нет, по крайней мере до тех пор, пока действие биологического отбора будет подменяться искусственным социальным отбором. Преференции получают наиболее общественно адаптированные люди, а наличие маленького мозга в большинстве случаев им не мешает.

Написать комментарий

Вернуться

19.02.2011 21:45 | more Ответить

А почему все-таки мозг уменьшился? Хотелось бы более адекватной точки зрения.

22.02.2011 02:32 | iiinnn Ответить

Возможно, мозг начал уменьшаться с появлением в обществе классов или наследственной власти. В бесклассовом обществе мозг имел тенденцию к увеличению, т.к. преуспевали самые "умные" (если принять, что интеллект - основное преимущество человека). С появлением классов "преуспевание" стало определяеться не личными качествами, а передаваться по наследству. Правящие классы не заинтересованы в слишком умных подчиненных, могущих представлять угрозу их статусу. Неординарные особи, отличавшиеся от основной массы, изгонялись разными способами, причем инициатива скорее всего исходила именно от "верхушки".

22.02.2011 20:57 | chief Ответить

.

22.02.2011 20:58 | chief Ответить

Есть вполне вменяемые гипотезы.

1) Климатическая. Показано, что:

- размер мозга коррелирует с длиной тела (ростом)

- рост сапиенсов несколько увеличивался во время оледенений и уменьшался при потеплениях. Сейчас идет потепление. :)

2) Тенденция к уменьшению мозга наблюдается у многих домашних животных - т.к. в процессе одомашнивания они начинают меньше зависеть от среды, им не нужны уже такие острые зрение, слух и т.п. Можно предположить, что тысячелетиями происходило постепенное "одомашнивание" человека. :) На эндокранах древних сапиенсов бросается в глаза очень сильное развитие зрительных полей. Постепенно человек стал меньше зависеть от окружающей среды, и вот...

Кроме того, очень может быть, что уменьшение массы мозга компенсировалось усложнением его структуры, об этом ведь практически ничего не известно.

23.02.2011 21:12 | Александр Марков Ответить

Вполне адекватная теория изложена вот в этой статье:

http://www.pnas.org/content/103/45/16823.full.pdf+html

Люди сделали очень вменяемую модель сопряженной эволюции могза и культуры (мемов). В результате, с одной стороны, получили правдоподобное объяснение быстрого роста мозга у гоминид, с другой - его уменьшения в последнее время. "Наша модель показывает, что может существовать тенденция к редукции умственных способностей (движимая высокой ценой большого мозга) по мере того, как репродуктивные преимущества, даваемые большим мозгом, снижаются, а ДОСТУПНОСТЬ ПОЛЕЗНЫХ МЕМОВ РАСТЕТ в современных обществах."

Т.е. при определенных условиях прогресс культуры может вести к редукции мозга. Примерно по той же схеме, по которой развитие орудий труда, облегчающих всякие физические операции, могло вести к редукции мускулатуры.

20.02.2011 01:59 | dudenkov Ответить

Статья выражает очень глубокое понимание предмета. К сожалению, такая глубина понимания - большая редкость.

Чтобы убедиться в том, что сейчас доминирует тенденция дегенерации человечества, достаточно обратить внимание на то, какие именно потенциально наследуемые особенности вознаграждаются преимущественной передачей последующим поколениям в исторических обществах.

Люди, показавшие наличие высокого врожденного интеллекта - юные вундеркинды и взрослые гении - хорошо знакомы с тем, что такое неразделенная любовь, т.е. самки ими брезгуют, предпочитая хорошо социально адаптированных самцов, т.е. в лучшем случае обладателей среднеарифметического интеллекта по группе. С появлением же вирусных мемов, особенно после того, как благодаря письменной фиксации они стали особенно избыточными (с неизбежными абсурдными нестыковками противоречиями объективной реальности) и при этом практически утратили способность мутировать (т.н. "священные книги" и их первые и потому самые авторитетные толкования более чем за 1500 лет изменились не более чем на тысячные доли процента), предпочтение среднеарифметического интеллекта сменилось явно выраженным отрицательным искусственным отбором: вундеркиндов и гениев, задающих неудобные вопросы и пытающихся докопаться до истины, подвергают издевательствам и откровенному геноциду как еретиков, нонконформистов и т.п. - геноциду, легко становящемуся массовым или тотальным благодаря свойственному людям парохиализму почти крысиного размаха. То, что в Европе около 400 лет назад начался ускоряющийся автокаталитический процесс, именуемый научно-технической революцией, почти не сказались на характере отбора - легко видеть, что он остаётся резко отрицательным. Действительно, развитие НТР происходило в сфере мемов (технические новшества, приносящие бытовые удобства и прочие удовольствия, а также минимальные знания и навыки, необходимые для их распространения и пользования ими - типичные успешные мемы), а сами создатели новых теорий, первооткрыватели и изобретатели в своём большинстве умирали в нищете, нередко и не оставив потомков вовсе - в чем нетрудно убедиться, анализируя биографии конкретных гениев.

В современном обществе ключом для успеха у самок являются деньги, а главный способ обзавестись деньгами - совершение разнообразных т.н. преступлений, то есть действий, за недостаточно безупречное исполнение которых с ощутимой вероятностью следует наказание, в наше время обычно легкое - в форме нескольких лет заключения под стражу (т.е. ограничения на размножение) или налога на недостаточно аккуратно присвоенное имущество, именуемого штрафом или конфискацией. Наглядным примером является постперестроечная ситуация. Особенно преуспевают по части размножения олигофренки, алкоголички и некоторые другие категории биологических дегенератов, с лёгкостью пользуясь правом отказа от ребенка, а введение "материнского капитала" только подстегнуло ситуацию. В отличие от них, интеллектуально развитые люди очень ответственно относятся к необходимому минимуму условий для рождения семьи и рождения детей, что исключает рождаемость на протяжении большей части репродуктивного периода - что статистически гораздо более значимо, чем тюремное заключение особенно одиозных социопатов. При этом сокращение эффективной части репродуктивного периода наиболее значительно у самых интеллектуальных людей - из-за необходимости получения высшего образования, которое большинству приходится получать в столицах, из-за невозможности приобретения отягощённого непомерной паразитической рентой жилья живя в общежитии, где на рождение решаются очень редко из-за высокого риска отчисления по неуспеваемости, из-за невозможности присмотра за детьми из-за жёстких графиков учёбы или из-за невозможности совместного проживания имеющих возможность присматривать за детьми старших членов семьи, а также из-за отсутствия нормальных условий для развития детей. Кроме того, многие из наиболее интеллектуальных профессий подразумевают фактически ненормированный труд, при котором родители лишены возможности использовать период врождённой меметической восприимчивости своих детей личным участием в их развитии, в результате одаренные от природы дети в информационно обедненной среде с впадающими в маразм пенсионерами или в условиях тирании доминантных тупых одногодков при попустительстве недалёких воспитательниц нередко вырастают умственно отсталыми или с глубокими невротическими нарушениями.

20.02.2011 13:30 | Anatom89 Ответить

+100500

20.02.2011 14:13 | SysAdam Ответить

Дались Вам эти мемы. :)

23.02.2011 04:59 | shkolota Ответить