BIO

This is a list of articles about biology. If you want to see my real blogs please go to: http://www.0nothing1.blogspot.com/ it's in Russian, and: http://www.0dirtypurple1.blogspot.com/ it's in English -- some of my posts on Facebook. Это список статей о биологии. Если вы хотите увидеть мои настоящие блоги, перейдите к ссылкам выше.

суббота, 9 июня 2018 г.

суббота, 4 мая 2013 г.

Чтобы учиться, не нужно обладать ни разумом, ни сознанием

И на ней объяснить несколько общих принципов. ГАМКэргические нейроны посылают тормозящие сигналы (линии с точкой), глутаматэргические - возбуждающие (стрелочки). Слева здесь блок случайного выбора одного из двух действий в ответ на световой сигнал. Фоторецептор посылает импульс двум нейронам, но тот из них, кто случайно возбудится чуть раньше, затормозит своего конкурента. Поэтому будет сделан случайный, но при этом однозначный, уверенный выбор одного из двух действий.

Здесь демонстрируется принцип взаимного торможения - универсальный элемент "демократических" систем принятия решений, спасающий от ловушки "Буриданова осла". Суть его в том, что нужно не только проталкивать собственную точку зрения, но и активно затыкать оппонентов. Применяется не только в парламентах, но даже пчелиным роем при выборе места для поселения.

Справа - блок различения добра и зла, тоже использующий взаимное торможение. Если этот блок, взвесив положительные и отрицательные сигналы, в итоге "видит, что это хорошо", то возбуждается зелененький дофаминэргический нейрон. Его окончания выбрасывают дофамин (модулирующий сигнал) на аксонные окончания первого блока. И там, где сейчас пробегали потенциалы действия, формируется память (усиливается синаптическая проводимость). И теперь в ответ на следующий световой сигнал будет уже выбираться не случайное действие, а то самое, которое было выбрано в прошлый раз. Вот у нас и произошло обучение на положительном опыте.

Схемка позволяет понять, например, каким образом ухитряется чему-то учиться и что-то запоминать червячок C. elegans с нервной системой из 304 нейронов.

Ну а затем, рассказывая про мозги и нейропсихологию, удобно время от времени возвращаться к этой схемке и пояснять на ней разные тонкие материи. Например:

1) Что нейромодулятор, передающий информацию о том, что "всё получилось хорошо", и стимулирующий запоминание, можно подавать не точечно в синапсы, а разливать широко в межклеточном пространстве в данном отделе мозга - и всё равно система сработает,

2) Что у животных со сложной НС такие выбросы соответствуют чувству удовольствия,

3) Что такое система внутреннего подкрепления, как она соотносится с обычным подкреплением, и почему, если вдруг появляется возможность возбудить зеленый нейрон напрямую, то "трудные окольные пути" вроде добывания пищи или поиска и охмурения сексуальных партнеров становятся "избыточными" - и тогда крыса жмет на рычаг, пока не умрет с голоду, а наркоман колется героином, и даже перспектива скорой смерти его не останавливает.

4) Почему так легко формируются (и у людей, и у других животных) бессмысленные ритуалы и компульсивное поведение: ведь такая простая система не понимает причин и следствий и запоминает "удачный" выбор действия, даже если он совпал с положительным подкреплением чисто случайно.

Ну и всякие другие интересные мысли появляются, когда начинаешь фантазировать, как те или иные простые самообучающиеся контуры в принципе могут быть собраны из нейронов.

И на ней объяснить несколько общих принципов. ГАМКэргические нейроны посылают тормозящие сигналы (линии с точкой), глутаматэргические - возбуждающие (стрелочки). Слева здесь блок случайного выбора одного из двух действий в ответ на световой сигнал. Фоторецептор посылает импульс двум нейронам, но тот из них, кто случайно возбудится чуть раньше, затормозит своего конкурента. Поэтому будет сделан случайный, но при этом однозначный, уверенный выбор одного из двух действий.

Здесь демонстрируется принцип взаимного торможения - универсальный элемент "демократических" систем принятия решений, спасающий от ловушки "Буриданова осла". Суть его в том, что нужно не только проталкивать собственную точку зрения, но и активно затыкать оппонентов. Применяется не только в парламентах, но даже пчелиным роем при выборе места для поселения.

Справа - блок различения добра и зла, тоже использующий взаимное торможение. Если этот блок, взвесив положительные и отрицательные сигналы, в итоге "видит, что это хорошо", то возбуждается зелененький дофаминэргический нейрон. Его окончания выбрасывают дофамин (модулирующий сигнал) на аксонные окончания первого блока. И там, где сейчас пробегали потенциалы действия, формируется память (усиливается синаптическая проводимость). И теперь в ответ на следующий световой сигнал будет уже выбираться не случайное действие, а то самое, которое было выбрано в прошлый раз. Вот у нас и произошло обучение на положительном опыте.

Схемка позволяет понять, например, каким образом ухитряется чему-то учиться и что-то запоминать червячок C. elegans с нервной системой из 304 нейронов.

Ну а затем, рассказывая про мозги и нейропсихологию, удобно время от времени возвращаться к этой схемке и пояснять на ней разные тонкие материи. Например:

1) Что нейромодулятор, передающий информацию о том, что "всё получилось хорошо", и стимулирующий запоминание, можно подавать не точечно в синапсы, а разливать широко в межклеточном пространстве в данном отделе мозга - и всё равно система сработает,

2) Что у животных со сложной НС такие выбросы соответствуют чувству удовольствия,

3) Что такое система внутреннего подкрепления, как она соотносится с обычным подкреплением, и почему, если вдруг появляется возможность возбудить зеленый нейрон напрямую, то "трудные окольные пути" вроде добывания пищи или поиска и охмурения сексуальных партнеров становятся "избыточными" - и тогда крыса жмет на рычаг, пока не умрет с голоду, а наркоман колется героином, и даже перспектива скорой смерти его не останавливает.

4) Почему так легко формируются (и у людей, и у других животных) бессмысленные ритуалы и компульсивное поведение: ведь такая простая система не понимает причин и следствий и запоминает "удачный" выбор действия, даже если он совпал с положительным подкреплением чисто случайно.

Ну и всякие другие интересные мысли появляются, когда начинаешь фантазировать, как те или иные простые самообучающиеся контуры в принципе могут быть собраны из нейронов.Что объединяет Linux с бактериальным геномом

Согласно авторам, «survival of the fittest» («выживание сильнейшего») в мире бактериальных геномов в большой степени означает «survival of the most connected» (то есть в живой среде, устроенной просто, «выживают те, у кого больше всего связей»). Опытный читатель скажет: «Я так и знал». Неожиданным может показаться то, что ближе всего с этим законом выживания знакомы «линуксоиды» - люди, которых принято считать социопатами.

Сеть зависимостей определяет степенной закон

Современная теория эволюции располагает большим техническим арсеналом, привлекает моделирование сложных систем и сетей, теорию игр. Вероятно, никто, кроме убежденных креационистов, не сомневается, что за локальным выбором путей эволюции стоит нечто большее, чем ложно понятая прагматика в духе «рыбе будет удобнее перейти из плохого моря в хорошее, если у нее вырастут ноги».

В статье Маслова и Тин Яо Паня утверждается, что разветвленная сеть «зависимостей», связывающих различные компоненты сложной системы – будь то совокупность бактериальных генов или пакетов программного обеспечения для большой линуксоподобной ОС, – описывается одной универсальной моделью. Если среда эволюционирует достаточно долго, в ней всегда много тех компонент, от которых зависят другие.

Сложная сеть попарных зависимостей компонент друг от друга, возникающая в ходе развития среды, определяет частоту, с которой они встречаются на индивидуальных системах (на личных компьютерах или в персональных геномах бактерий). Каждый ген бактерии производит белок, выполняющий некую важную метаболическую функцию, – и ему, вообще говоря, нужны для работы другие белки. В среднем один белок нуждается в работе двух других (за каждый из которых отвечает свой ген, способный его произвести) – таким образом, функциональность гена-производителя белка зависит от присутствия в геноме бактерии других генов.

В геноме бактерий чаще встречаются гены, которые производят востребованный продуктами других генов белок. На индивидуальные компьютеры пользователи Ubuntu чаще устанавливают те пакеты, которые требуются для инсталляции пакетов высшего уровня. Точный закон распределения по частотам выводится из представления о том, как устроена лестница «зависимостей». А кроме того, статья недвусмысленно предсказывает существование набора базовых «пакетов» в системе бактериальных геномов и называет число составляющих его элементов. То же верно для компьютеров, на которых стоит Ubuntu. На вопросы отвечает Сергей Маслов, съевший не одну рыбу с ногами на проблемах прикладной теории эволюции. Читать дальше: Что объединяет Linux с бактериальным геномом

пятница, 26 апреля 2013 г.

Расчеты показывают: жизнь зародилась до формирования Земли

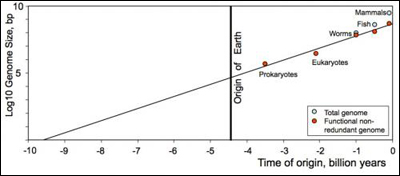

Генетики из Ричард Гордон из Gulf Specimen Marine Laboratory и Алексей Шаров из National Institute on Aging использовали закон Мура, чтобы установить возраст ДНК. Этот мысленный эксперимент не является строгим научным исследованием, однако он привел к неожиданному и озадачивающему результату, который без сомнения породит множество дискуссий.

Закон Мура касается электроники и гласит, что каждые два года происходит удвоение числа транзисторов в микросхемах. Генетики решили применить этот закон для биологических схем, в частности ДНК, которая также усложнялась в процессе эволюции. Ученые подсчитали, что в отличие от электроники, генетическая сложность удваивается каждые 376 млн лет.

Если закон Мура можно применить к развитию жизни, то получается, что она возникла 10 млрд лет назад

Если закон Мура можно применить к развитию жизни, то получается, что она возникла 10 млрд лет назад

Таким образом, путем нехитрых подсчетов получается, что первая жизнь должна была появиться почти 10 миллиардов лет назад – задолго до появления самой Земли. Напомним, что Земля сформировалась всего 4,5 млрд лет назад, а значит, если закон Мура распространяется и на биологические системы, то предтеча земной жизни возникла где-то в другом месте Вселенной и попала на нашу планету относительно недавно. В принципе это не противоречит современным знаниям в области биологии и астрономии: перенос основных веществ, составляющих ДНК, различными космическими телами уже доказан, а звездные системы начали формировать менее чем через миллиард лет после Большого Взрыва. Если закон Мура применим к биологическим системам, получается, что прародительница земной жизни возникла сразу же после формирования первых планет – приблизительно через 3-4 млрд. лет после Большого взрыва.

Конечно, неожиданный результат расчетов Гордона и Шарова можно объяснить и другими причинами, например неравномерным развитиме форм жизни, а также периодической гибелью более продвинутых форм. Также есть вероятность, что жизнь начала соответствовать принципам закона Мура, только достигнув определенного уровня развития.

Разумеется, мысленный эксперимент двух ученых не является строго научным экспериментом, однако он поднимает важные вопросы развития жизни, которые особенно актуальны сегодня. Как только человечество научилось находить планеты у других звезд, вопрос происхождения жизни и существования братьев по разуму перешел в практическую плоскость направленного поиска.

Адрес новости: http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2013/04/23/526774Связь долгожительства с количеством детей

Индивидуальность и эволюция

воскресенье, 24 февраля 2013 г.

Климат и объем мозга

Из: Beals, Smith, Dodd. Brain Size, Cranial Morphology, Climate, and Time Machines // CURRENT ANTHROPOLOGY. 1984. V. 25(3) Но учет этого обстоятельства не оказывает существенного влияния на всё, что было сказано. Например, если мы учтем только жителей Сев. Европы, красный квадратик сместится на графике вверх лишь ненамного. Средний объем мозга кроманьонцев (и неандертальцев) был больше, чем у современных жителей Сев. Европы. Кроме того, уменьшение мозга началось все-таки задолго до потепления.

Из: Beals, Smith, Dodd. Brain Size, Cranial Morphology, Climate, and Time Machines // CURRENT ANTHROPOLOGY. 1984. V. 25(3) Но учет этого обстоятельства не оказывает существенного влияния на всё, что было сказано. Например, если мы учтем только жителей Сев. Европы, красный квадратик сместится на графике вверх лишь ненамного. Средний объем мозга кроманьонцев (и неандертальцев) был больше, чем у современных жителей Сев. Европы. Кроме того, уменьшение мозга началось все-таки задолго до потепления.